로이터연합뉴스

로이터연합뉴스

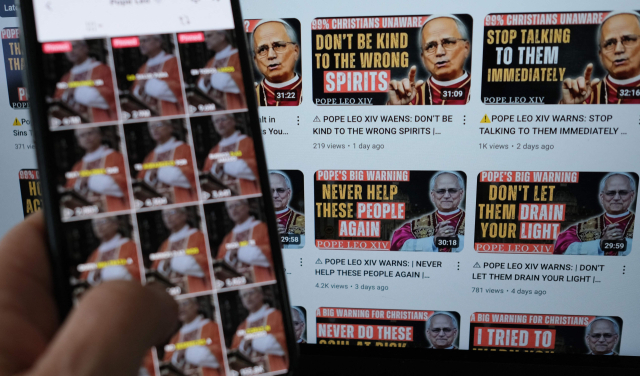

2025년 6월 2일 스마트폰과 컴퓨터 화면에 표시된 교황 레오 14세 관련 AI 생성 딥페이크 콘텐츠. AFP연합뉴스

2025년 6월 2일 스마트폰과 컴퓨터 화면에 표시된 교황 레오 14세 관련 AI 생성 딥페이크 콘텐츠. AFP연합뉴스

생성형 AI(인공지능) 앱이 대중화되면서 간단한 프롬프트를 이용해 불과 몇 분 만에 그럴싸한 영상을 만들어내는 세상이 열렸다. 유튜브, 인스타그램, 틱톡 등에는 이용자들의 관심을 구걸하는 신기하고 재미난 영상들이 세계 곳곳에서 시시각각 올라온다. 이런 유행 속에 새롭게 부각된 단어가 ‘슬롭(Slop)’이다. 지난해 12월 영국 옥스퍼드 대학 출판부가 발표하는 ‘올해의 단어’ 후보에도 올랐던 단어로, 최종 선정된 ‘뇌 썩음(Brain rot)’과 함께 소셜미디어에서 저급한 콘텐츠가 과잉 소비되는 부정적 세태를 반영한 어휘다.

사전적 의미로는 음식물 찌꺼기나 더러운 쓰레기를 뜻하지만, 온라인에서는 부정확하고 쓸모없으며 오해를 불러일으키는 싸구려 콘텐츠를 경멸적으로 일컫는다. 가까운 예로 네이버나 구글에서 특정 단어를 검색한 뒤 가장 먼저 뜬 블로그에 들어갔는데, 필요한 정보는 전혀 나오지 않고 뻔한 내용들만 나와 실망한 기억을 떠올리면 이해하기 쉽다. 조회수나 광고 수익만을 노리고 만들어진 이른바 ‘어뷰징 블로그’다. 요즘에는 챗GPT 등을 활용해 자동 생성되는 블로그 게시글이 넘쳐난다. 심지어 존재하지 않는 숙박업소에 대한 가짜 후기가 버젓이 올라오는 등 거짓 정보가 뒤섞이면서 이를 걸러내려는 업계의 고민도 깊어졌다.

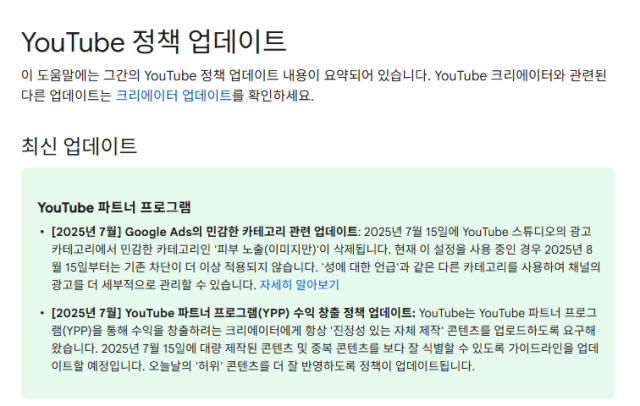

YouTube 정책 업데이트. 구글(Google) 화면 갈무리

YouTube 정책 업데이트. 구글(Google) 화면 갈무리

동영상 플랫폼도 마찬가지로 제작에 필요한 문턱이 점점 낮아지고 있다. 예전처럼 영상·음성을 각각 딥페이크 기술로 생성한 뒤 하나로 합치는 수준도 넘어섰다. 기존에는 콘텐츠 위에 AI 목소리만 씌우거나 축약하는 정도였다면, 이제는 처음부터 사용자가 입력한 프롬프트에 맞춰 잘 어울리는 소리를 거의 동시에 만들어주는 AI도 발표됐다. 내용은 엉망이어도 대량 생산 자체는 훨씬 용이해진 셈이다. 이 때문에 업계에서는 가짜 뉴스의 확산과 함께 플랫폼 신뢰 저하에 대한 우려가 나온다. 이용자들은 기계음으로 내용을 읽기만 하거나 단순 이미지만 나열하는 영상을 우연찮게 접한 뒤로는 자신의 알고리즘이 다 망가졌다는 불만도 제기한다.

결국 유튜브는 이달 15일부터 대량 생산된 동영상 및 기타 유형의 반복적인 콘텐츠 등 ‘진정성 없는 콘텐츠’를 수익화 대상에서 제외하는 조치에 나섰다. 페이스북 운영사 메타 역시 최근 ‘창작자를 보호하기 위해 독창적이지 않은 콘텐츠를 퇴치한다’는 목표를 제시하면서 비슷한 규제를 시행한다고 밝혔다. 다만 이들 플랫폼 회사는 AI 콘텐츠라고 해서 일괄적으로 퇴출되는 것은 아니라고 강조한다. 정성이 들어간 콘텐츠를 자체 제작하는 크리에이터에게 보상을 제공한다는 기존 정책을 좀 더 명확하게 했다는 의미다. 오히려 AI 도구를 사용하여 스토리텔링을 강화하는 크리에이터를 환영한다고 밝히고 있다.

성규환 부산닷컴 기자 bastion@busan.com