몇 년 전이었던가, 한 지인의 개인적인 이야기를 듣고는 가슴 먹먹했던 기억이 있다. ‘혹시나 해서 보냅니다… 아니시죠?’ 어느 날 주변 사람들로부터 확인 문자들이 날아들었다고 한다. 친구나 선후배들이 당황한 것도 무리는 아니다. 다소 흔한 이름이라 동명이인 부고를 받을 가능성이 영 없지는 않았기 때문이다. 하지만 부고에 뜬 이름이 바로 자신임을 직접 확인했을 때 당사자의 심정은 어땠을까. 같은 이름의 고인이 어떤 연유로 세상을 먼저 떴는지를 알게 될 수도 있다. 그 역시 가슴 저릿한 경험일 것이다.

갑작스러운 부고 혹은 잘못된 부음과 관련된 일화 중에 김환기 화백의 사연은 유명하다. 김 화백이 미국 뉴욕에 건너가 화업에 몰두하던 1970년, 평소 깊이 존경하던 김광섭 시인이 죽었다는 비보를 접했다. 애통함에 빠진 그는 시인에게 밤하늘의 별을 헌정하는 마음으로 화폭에 무수한 점을 찍어 나갔다. 그 그림이 바로 시인의 시에서 영감을 얻은 ‘어디서 무엇이 되어 다시 만나랴’다. 별처럼 푸른 점은 그리움의 눈물이었던 것이다. 하지만 죽은 줄 알았던 시인의 부고는 오보였다. 김 화백은 1974년 뉴욕에서 먼저 세상을 뜨고 말았으니 명작 탄생의 곡절은 이렇듯 아이러니했다.

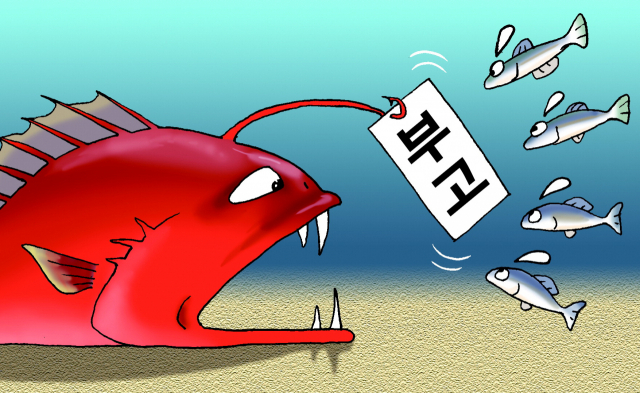

시대가 바뀌고 세태가 변했다고는 해도 요즘 들어 부적절한 부고로 혀를 차는 일이 부쩍 많아졌다. 숙부상을 부친상이라고 속여 부의금을 챙긴 공무원이 엊그제 징역 4개월에 집행유예 2년을 선고받았다. 직원 게시판에 부친상 부고를 올려 전·현직 동료로부터 받은 돈은 2500만 원에 육박했다. 지난달 22일에는 한 지방자치단체장이 모친상 부고를 불특정 다수의 시민에게 보낸 사실이 뒤늦게 알려졌다. 당시 SNS로 지역 주민 상당수에 전달된 메시지엔 상주 이름과 빈소·계좌 정보가 고스란히 포함돼 씁쓸함을 자아냈다.

부고는 신문과 광고로 알리기도 하지만 한계가 있다. 지금은 인터넷과 모바일을 통해 대중적 확산이 가능한 시대다. 부고에 대한 한 정의가 있다. ‘기억할 만한 사회적 가치가 있는 내용을 보여 주는 작은 창문이자 특별한 역사적 순간을 개인의 삶과 연결해 해석하는 죽음의 사회학.’(이완수 〈부고의 사회학〉) 생물학적 죽음은 누구에게나 공평하겠지만 사회적 죽음은 다르다는 의미다. 잘 죽으려면 잘 살아야 한다는 뜻과 상통한다. 미래 어느 시대에도 변하지 않는 것은 있다. 인간은 죽음을 갖고 태어나고 죽음을 품고 살아간다는 것이다.

김건수 논설위원 kswoo333@busan.com