예산 적고 회사·기관이 수급자

“효과 미미 시늉에 그칠 공산 커”

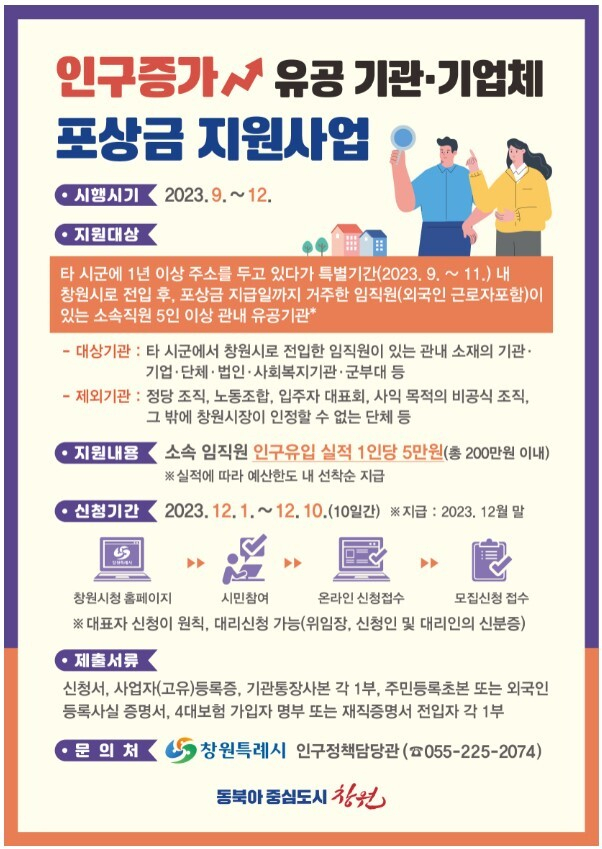

인구증가 유공기관 및 기업체에 포상금을 지원한다는 포스터. 창원시 제공

인구증가 유공기관 및 기업체에 포상금을 지원한다는 포스터. 창원시 제공

인구감소로 골머리를 앓고 있는 경남 창원시가 궁여지책을 내놨다.

창원에 살면서 전입 신고를 하지 않은 이들에게 포상금을 주면서 ‘정식 창원시민’으로 유도하자는 계획인데, 실제 효과에 대해서는 회의적 반응이다. 예산 자체가 워낙 소규모인 데다, 수급자도 전입 당사자가 아닌 회사·기관이기 때문이다.

시는 인구감소에 대응하기 위해 이달부터 오는 11월까지 전입 특별기간을 운영한다고 18일 밝혔다.

이 기간 다른 시군에 1년 이상 주민등록을 두고 있다가 창원시로 전입한 임직원(외국인 근로자 포함)이 있는 기관·기업은 포상금을 받는다.

소속 직원이 5인 이상인 관내 기업체, 유관기관, 사회단체·군부대, 비영리민간단체, 사회복지시설 등이 대상이다. 1인당 5만 원이며, 최대 200만 원까지 받을 수 있다.

이는 지난 3월 시가 추진한 ‘구석구석 숨은 인구 찾기’ 범시민 운동의 연장선이다. 시는 실시 반년이 지난 현재까지 ‘숨은 인구 찾기’가 유의미한 효과를 보지 못하자 정책 보완을 위해 포상금을 마련했다.

기존 정책이 행정에서만 주도적으로 추진했다면, 이번엔 관내 기관·기업에 새로운 혜택을 제공해 임직원의 전입을 독려·장려하도록 유도하겠다는 것이다.

그러나 이마저도 효과를 기대하기는 어렵고 시늉만 하다 그칠 공산이 크다는 지적이다.

우선 포상금 지급을 위한 예산이 1000만 원에 그친다. 딱 200명에게만 혜택이 돌아가는 구조다.

한 해 창원시민 5만 명이 다른 도시로 전출하는 반면 4만 2000여 명이 전입한다. 시는 전출인구에 비례하는 전입 인구를 찾겠다는 복안이지만 현재 예산으로는 턱없이 부족한 실정이다. 또 소정의 포상금이 전입자에게 돌아가는 것도 아니라 유입 요인이 약하다는 지적도 나온다.

전입 시 포상금은 기관·기업에게 돌아가는데, 전사적으로 노력할 만큼 구미가 당길 혜택은 아닌 데다, 전입 당사자는 적극적으로 나설 이유도 사실상 없다.

창원에서 제조업을 운영하는 50대 A 씨는 “주소 이전할 직원이 그렇게 많지도 않고, 거기 신경 쓸 시간에 업무에 집중해 주는 게 회사로선 낫다”며 “차라리 세금 혜택이면 더 좋았을 것”이라고 꼬집었다.

시는 이번 정책이 인구증가에 큰 도움이 되지는 않을 것이라 인정하면서도 ‘지푸라기라도 잡겠다’는 심정으로 추진한다.

창원시 관계자는 “그간 저출산 극복과 청년 인구 유출을 막기 위해 갖가지 정책과 많은 예산을 투입했지만 결과적으로 인구는 계속 줄고 있다”면서 “솔직히 큰 실적을 기대하기는 어렵다는 걸 알지만 그렇다고 손 놓고 있을 수도 없는 일”이라고 털어놨다.

강대한 기자 kdh@busan.com