즐거운 남의 집 / 이윤석·김정민

1990년대생 건축가 2명이 터놓는

전월세살이에 대한 솔직한 에세이

청년 등 주거약자 대한 정책 시급

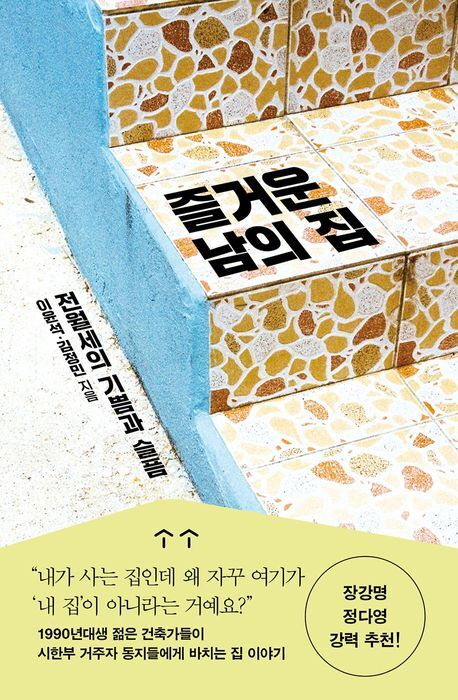

<즐거운 남의 집> 표지.

<즐거운 남의 집> 표지.

‘굳이 집을 보유할 필요는 없다’는 과거 모 정당의 논리는 사양한다. 정작 그들은 관직을 버렸으면 버렸지 집을 버리진 않았다. 마치 ‘굳이 부자가 되려 애쓰지마, 가난해도 충분히 행복할 수 있어’라는 식으로 들려 싫다. 잔인한 낙관. 그 연장선이었다. <즐거운 남의 집>은 책 제목부터가 불편했다. 남의 집살이가 뭐 그리 즐거울까. 하지만 내가 틀렸다. 내가 ‘집’이라 생각했던 것은 사실 ‘집’이 아니라 ‘부동산’이었다. 책의 저자들은 진짜 ‘집’을 이야기했다. 일을 마치고 돌아갈 곳. 지친 몸을 재충전하는 곳. 사랑하는 사람이 기다리는 곳. 사랑하는 사람을 기다리는 곳. 비록 내가 사진(買) 않았지만 사는(住) 곳. 빌린 집이라고 해서 그 안에서의 삶이 행복하지 말란 법은 어디에도 없다.

<즐거운 남의 집>은 1990년대생 건축가인 두 저자가 남의 집살이를 하며 겪은 다양한 경험과 감상을 풀어놓은 에세이다. 그들의 이야기뿐 아니라 그들이 만난 다른 동년배 셋방살이들의 목소리도 담았다. 그 중 한 사람인 이른바 ‘자아 씨’와 저자의 대화를 인용한다. “어떤 집을 찾고 있었느냐?”는 저자의 물음에 자아 씨는 “여지가 있는 집”이라고 답한다. 여지(餘地). 남은 땅. 또는 어떤 일을 하거나 어떤 일이 일어날 가능성이나 희망. 여유까지는 아니라도 여지 정도는 있어야 가능성도 희망도 생긴다.

공간도 마찬가지다. 공간의 여지. 이 시대 청년들의 주거 공간에는 여지가 없다. 최소주거면적 14㎡ 안팎의 원룸. 고작 가로 3.5m, 세로 4m가량의 공간에 화장실이 포함된 한 칸짜리 방. 그마저도 또 다른 청년 주거 형태인 고시원, 고시텔, 원룸텔에 비하면 나은 편이다. 부엌에 도마 놓을 여지조차 없다면 우리는 요리를 포기하고 간편식을 찾게 된다. 건축사 자격증을 준비하던 저자는 가로 60㎝, 세로 45㎝의 제도판을 올려놓을 공간이 없어 공부를 미루기 일쑤였다. 저자는 말한다. “나는 의지가 모자라서 된장국 만들기를 포기한 것이 아니다. 건축사 시험에도 더 빨리 붙을 수 있었다. 단지 내가 사는 평면도에는 여지가 없었다”라고.

청년들이 스스로의 힘만으로 착실히 모아 마련할 수 있는 보증금의 크기는 빤하고, 사회가 상상하는 청년의 삶의 크기도 그와 별반 다르지 않다. 어느 시절 청년이 고생스럽지 않은 적이 있었더냐, 라는 어른들의 ‘라때는 말이야’ 정도는 충분히 예상가능한 시나리오다. 사회 초년생 땐 으레 ‘비키니 옷장’ 하나의 단칸방에서 시작했다고. 그러나 그분들의 단칸방은 잠시 거쳐가는 ‘임시 숙소’에 가까웠다. 열심히 일하고 저축해 월세에서 전세로, 그리고 아파트 한 채라도 장만하는 것이 불가능한 꿈이 아니었다. 지금은 어떠한가. 근로소득만으로는 그런 꿈조차 꿀 수 없는 시절이다. 그래서 더이상 ‘임시 숙소’가 아닌 그곳에서 나름대로 행복하기 위한 꿈을 꾼다. 누구나 행복하고 싶고 그럴 권리가 있다.

책은 청년들의 열악한 주거 현실을 꼬집지만, 그 시선은 엄중하다기보다 따뜻하다. 격앙된 어조가 아니라 단정한 말투다. 부조리한 현실을 조목조목 지적하면서도, ‘그럼에도’ 즐겁게 살아가려는 이 시대 젊은이들의 이야기라 더욱 따습다. 마치 좁은 방 창문 새로 스며드는 아침 햇살처럼. 비록 다닥다닥 붙은 옆 건물 벽에 가려 조각난 반쪽 햇살이라 하더라도, 말이다. 그들의 즐거운 2년짜리 시한부 인생을 응원한다.

P.S. 현실 속에서 행복하고자 노력하는 그들을 응원하는 것과 이 빌어먹을 현실을 바꿀 주거정책이 시급하다는 것은 별개의 문제다. 이윤석·김정민 지음/놀/230쪽/1만 6800원.

김종열 기자 bell10@busan.com