문학으로 역사 읽기, 역사로 문학 읽기 / 주경철

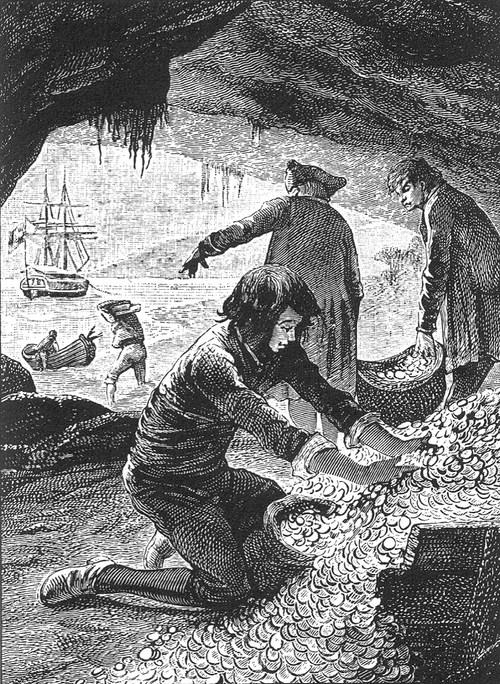

해적이든 국가든 보물에 대한 탐욕에 눈이 멀기는 마찬가지다. '보물섬'의 삽화.

사진제공=사계절출판사

해적이든 국가든 보물에 대한 탐욕에 눈이 멀기는 마찬가지다. '보물섬'의 삽화.

사진제공=사계절출판사해적 이야기의 고전인 스티븐슨의 '보물섬'. 외다리 해적, 앵무새를 어깨에 얹고 다니는 선원, 해적 집단 내에서 심판과 처형을 알리는 검정 딱지, 무인도에 선원을 하차시키는 처벌 방식은 이 작품을 통해 널리 알려졌다.

동서양 고전문학 23편 속 당대 시대상 분석

서울대 서양사학과 주경철 교수는 소설 '보물섬'을 역사의 눈으로 읽었다.

보물섬에 나오는 이야기는 실제와 상당 부분 닮았다. 다만 소설에서 가장 사실성이 떨어지는 건 핵심인 '보물섬'의 존재. 해적들이 약탈한 금은보화를 숨겨 놓은 열대의 섬이 실제로 존재했을 가능성은 거의 없다. 해적들이 약탈한 화물은 금은보화가 아니라 대개 곡물, 염료, 가죽 제품 같은 일반 화물이었고, 해적들은 약탈한 화물을 팔아 마련한 돈을 바로 써 버렸기 때문이다.

'보물섬'에서 좀 더 본질적인 건 국가와 해적의 문제다. 해적 소설은 19세기 후반부터 유행했지만, 해적의 전성기는 18세기 전반기였다. 18세기 해적들은 서구 세계가 급격하게 해상 팽창을 하면서 나타난 현상이었다. 국가를 대리해 해외사업을 수행한 사업가로 추앙받기도 했다. 그러다 19세기 후반 유럽과 미국을 중심으로 한 제국주의 시대에 이전의 해적 현상을 주목하게 된 거다. 2차 해외 팽창 시대를 맞아 1차 해외 팽창 시대를 되돌아보는 진술인 셈이다. 달라진 거라곤, 19세기 후반에는 해적이 국가 권력에 의해 제거되어야 하는 대상으로 전락했다는 것 뿐이다.

비슷한 맥락에서 재화에 대한 욕심을 경계해야 한다는 교훈을 던지면서도 모험심 강하고 선한 주인공 소년 일행이 보물을 구하는 것은 용감하고 의로운 행위로 칭송하고 있다는 모순도 지적한다. 소년과 해적 사이를 가르는 결정적 기준은 국가 혹은 공권력뿐이다. 큰 도둑과 작은 도둑의 차이일 뿐인 게다.

해적과 싸우는 가운데 선원 한 명이 총에 맞아 죽는데, 사소한 이 장면에도 스티븐슨의 관점이 자연스레 노출된다. '화약과 총알은 충분합니다. 하지만 식량이 모자랍니다. 그것도 아주 턱없이 모자랄 판이에요. 리브지 선생. 저 군입 하나라도 던져 우리에겐 오히려 더 잘된 지경이니 말입니다.' 최초의 프롤레타리아라 할 수 있는 하급 선원에 대한 계급적 인식이 적나라하게 드러난 대목이다.

'문학으로 역사 읽기. 역사로 문학 읽기'(주경철 지음/사계절출판사/1만3천800원)는 동서양 문학 스물세 작품을 분석한, 문학과 역사를 가로지르는 이야기다.

저자는 바른생활을 설파하는 '이솝우화'를 그리스 노예의 시각에서 읽음으로써 냉정한 현실론자인 마키아벨리의 논리와 닮은 구석을 찾아내기도 하고, 할복을 미화하는 일본의 무사도 전통이 일본의 문화와 문학에서 어떻게 확대재생산 됐는지도 보여준다. 단테의 '신곡-연옥편'에서 천국과 지옥이란 이분법에 어떻게 연옥이 추가로 들어갔는지, 거의 유사한 줄거리를 가진 '푸른 수염'과 '하얀 새'가 어떻게 시대와 지역에 따라 전혀 상반된 메시지를 전달하게 됐는지를 따져 들어간다. 이상헌 기자 ttong@busan.com