캐나다와 덴마크의 국경 분쟁은 술병을 주거니 받거니 하는 여유 가득한 분위기였다. 1980년대 캐나다 엘즈미어섬과 덴마크령 그린란드 사이 무인도 한스섬을 둘러싸고 영유권 갈등이 발생했다. 캐나다가 한스섬에 국기와 캐나다산 위스키로 영토 표식을 하면, 덴마크도 국기와 슈냅스를 놓아 맞대응했다. 슈냅스(schnapps)는 북유럽식 진(gin)이다. 자국산 증류주 자랑으로 흘러간 바람에 ‘위스키 전쟁’으로 불린 이 분쟁은 2022년 섬의 중앙에 국경선을 긋는 것으로 흐뭇하게 종결됐다. 무승부를 통해 모두 승자가 된 셈이다.

위스키는 전쟁통에 부침을 겪었다. 버번(bourbon) 위스키는 미국의 대표 수출품이다. 그 이름은 영국을 견제하려 미국 독립 전쟁을 지원한 프랑스 부르봉(Bourbon) 왕조에 연원을 둔다. 프랑스 도움으로 영국군을 물리친 켄터키, 테네시에 버번이라는 지명이 남았고 여기서 생산되는 옥수수가 버번의 재료가 된다. 아일랜드 위스키가 스코틀랜드에 뒤처지는 계기도 전쟁이다. 아일랜드가 반영 감정 탓에 2차 세계 대전 때 연합군에 불참했고, 유럽에 주둔한 미군 PX에는 스코틀랜드산 위스키만 보급됐다. 미군이 보리로만 만든 몰트 위스키에 반해 귀국한 뒤에도 즐기면서 ‘스카치’의 입지가 굳어졌다. 유럽연합(EU)과 미국은 버번과 몰트 위스키를 서로 가장 많이 수입·수출하고 있다.

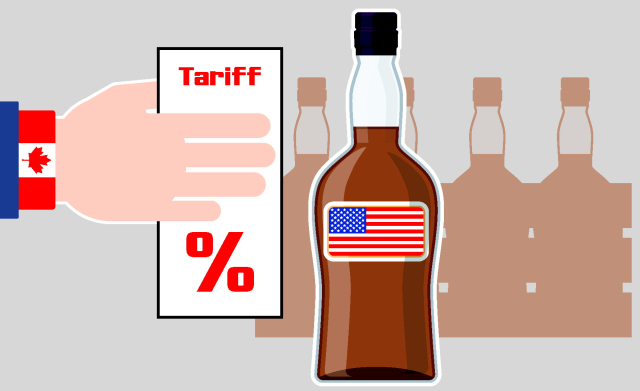

트럼프발 통상 전쟁에는 위스키가 최전선에 섰다. 인도는 불공정 무역 국가로 지목되자 지난달 정상회담 하루 전 버번 관세를 150%에서 100%로 전격 인하하며 바싹 엎드렸다. 반면 철강과 알루미늄 고율 관세에 반발한 캐나다와 EU는 버번에 각각 25%, 50% 보복관세로 반격했다. 버번이 타깃이 되는 이유는 옥수수와 위스키 생산지인 남부 켄터키, 테네시가 공화당의 아성이기 때문이다. 정권의 지지 기반, 즉 아픈 손가락을 공격하는 전략이다.

트럼프 대통령의 변덕 때문인데, 캐나다와 EU의 반격 이후 미국이 유예를 오락가락하는 바람에 버번 보복관세는 아직은 협상 카드에 머물러 있다. 하지만 미국은 ‘더티 15’, 소위 ‘지저분한 15개 나라’를 콕 집어 전면전을 불사하겠다면서 긴장 강도를 높이고 있다. 위스키 전쟁은 시계제로다. 상대의 취약점을 공격하는 무역 전쟁의 특성상 전면에 서게 된 버번 위스키. 그 향방을 보면 미국발 통상 전쟁의 한 단면이 읽힌다. 관세냐, 건배냐! 모두가 패자가 되느냐, 모두가 승자가 되느냐의 갈림길이다.

김승일 논설위원 dojune@busan.com