가덕신공항

균형발전 위해 설정한 로드맵

대선 공약으로 정확히 못 박아

공사 기간 연장 논란 끝낼 때

가덕신공항이 들어설 부산 강서구 가덕도 전경. 김경현 기자 view@

가덕신공항이 들어설 부산 강서구 가덕도 전경. 김경현 기자 view@

가덕신공항이 착공을 목전에 두고 공기 논란에 휩싸이면서 2029년 12월 적기 개항에 적신호가 켜졌다. 막대한 시간과 비용 불편을 감내하면서 정부 약속을 믿고 있던 동남권 800만 국민은 기약 없는 기다림에 떠밀릴 처지다. 가덕신공항 적기 개항은 국가의 약속이자 지속 가능한 국가균형발전을 위한 로드맵의 첫발이라는 점에서 조기 대선에서 무엇보다 시급한 현안이 됐다.

6일 부산시 등에 따르면 현재 가덕신공항 공사 관련 일정은 중단된 상태다. 부지 조성 공사 수의계약 대상자인 현대건설 컨소시엄이 지난달 28일 국토교통부에 기본설계안을 제출하면서 공사 기간으로 정부 입찰 조건인 84개월(7년)이 아닌 108개월(9년)을 제시했기 때문이다. 국토부는 공기 연장안 수용 불가 방침을 밝히고, 현대건설에 기본설계안 보완과 공기 연장 사유를 제출하라고 요구했다.

가덕신공항은 13조 5000억 원을 투입해 667만㎡ 부지에 3500m 길이 활주로와 74대 규모 계류장 등을 갖춘 남부권 글로벌 관문공항을 짓는 국가사업이다. 당초 정부 계획대로라면 다음 달 우선시공분을 착공하고 연내 본 공사를 시작할 예정이었다. 이어 활주로와 여객터미널 등 필수 시설을 건립해 2029년 12월 우선 개항을 하고, 나머지 지원시설을 완성해 이르면 2031년 12월 준공한다는 목표였다. 정부는 2023년 12월 고시된 가덕신공항 기본계획에 개항 2029년 12월, 공사 기간 7년을 명시했다.

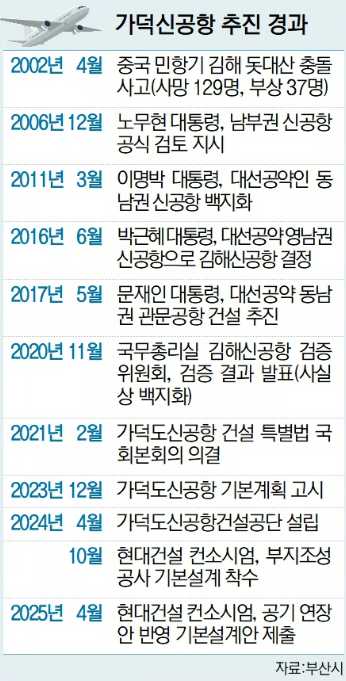

부산은 안전한 신공항의 적기 개항을 30년 넘게 기다렸다. 부산시는 1990년대 초부터 도시기본계획 등에서 24시간 운영 가능한 안전한 동남권 신공항의 필요성을 제기했다. 2002년 4월 129명이 사망한 중국 민항기 돗대산 충돌 사고는 신공항 논의에 불을 붙였다. 부산시는 2003년 당선인 신분의 노무현 전 대통령에게 신공항을 건의했고, 노 전 대통령은 2006년 12월 남부권 신공항 건설 검토를 공식 지시했다. 이후 정권이 바뀌면서 유치 경쟁과 백지화 결정을 거쳤고, 2021년 2월 특별법 통과로 가덕신공항은 불가역적인 사업이 됐다.

제대로 된 관문공항 역할을 하려면 활주로 추가 건설이 필요하지만, 1단계 적기 개항을 놓친다면 2단계 확장도 얼마나 더 지연될지 불투명한 상황이다. 활주로 1본으로는 국제화물 노선의 심야 취항에 제약이 있고, 사고나 유지 보수로 활주로가 폐쇄되면 공항 기능이 중단될 수 있다.

지금도 동남권 국민들은 미어터지는 김해공항과 중장거리 노선을 위해 인천공항을 오가는 추가 비용을 감수한다. 김해공항 국제선 여객(환승내항기 포함)은 지난해 942만 명으로, 연간 수용 능력 830만 명을 훌쩍 넘는다. 가덕신공항 개항이 늦어질 경우 동남권 여객이 인천공항 이용을 위해 추가로 지불해야 하는 접근 비용은 2035년 기준 연간 1조 2357억 원으로 추산된다.

부산연구원 장하용 미래전략실장은 “부산시의 비전인 글로벌 허브도시는 물론이고 북극항로 개척을 통한 물류 도시 전략 또한 가덕신공항의 적기 개항이 없이는 성립될 수 없다”면서 “2029년 12월 개항 약속이 반드시 지켜질 수 있도록 대선 과정에서 정책적인 관심이 필요하다”고 말했다.

최혜규 기자 iwill@busan.com