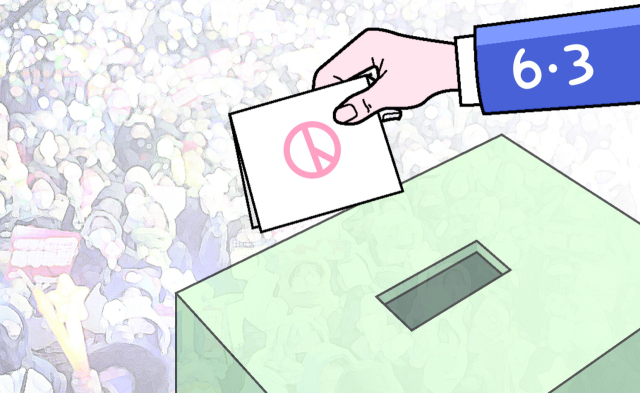

‘민주주의’하면 떠오르는 이미지가 나라마다 똑같지는 않다. 미국 출신의 북한학자 브라이언 마이어스 동서대 교수는 지난해 출간한 <사랑받지 못하는 공화국>에서 미국인은 ‘투표함’이나 ‘투표하기 위해 줄을 선 사람들’을 떠올린다며 한국과의 차이점을 비교했다. 실제 구글 이미지에 ‘democracy’(민주주의)를 입력하면 투표하는 손이나 투표장 유권자 행렬 클립아트가 대부분이다. 집회와 시위 같은 집단 행동의 표상은 전무하다. 서구에서 민주주의는 선거라는 제도적 행위로 수렴된다.

한국은 민심이 중시되는 경향이 강하다. 네이버 이미지에서 ‘민주주의’를 검색하면 ‘국민이 지켜낸 민주주의’ ‘우리가 바로 민주주의’ 등의 메시지가 읽힌다. 서구에서 제도로 자리잡은 민주주의가 한국에서는 투쟁과 쟁취의 대상이다. 이는 시민 저항과 대규모 시위가 한국 현대사의 분수령을 이뤘기 때문이다. 87년 체제, 즉 제6공화국도 1987년 6월 항쟁의 결과물이다. 투표만으로 바뀌지 않는 현실에 맞선 시민 행동주의를 빼고 오늘날의 대한민국을 설명하기는 어렵다.

제도 내의 참여(투표)와 제도 밖의 참여(저항)는 민주주의를 구성하고 유지하는 불가분의 요소다. 어느 쪽이 정답인가는 우문이다. 각 나라에서 민주주의가 성취되는 경로가 동일할 수 없어서다. 다만, 민심이 최고의 가치가 되면 자유민주주의의 본질인 타협 추구와 양립하기 어렵다는 마이어스 교수의 지적은 곱씹을 필요가 있다.

거리의 열정이 여전히 넘치는 한국이지만 선거 참여율은 상승 반전이 안 되고 있다. 과거 80%대였던 대선 투표율은 2022년 제20대 대선 77.1% 등 70%대에 멈춰 있다. 물론 지난해 미 대선(64.52%)과 2022년 일본 참의원 선거(52.05%)에 비하면 높지만 OECD(경제협력개발기구) 평균을 살짝 상회하는 수준이다.

뜬금없는 비상계엄령에 이어 9년 만에 대통령이 다시 탄핵되는 대혼란 속에 치러지는 조기 대선. 정치라면 진절머리가 날 법도 한데, 유권자 86%가 “반드시 투표하겠다”고 응답했다. 중앙선거관리위원회의 설문 조사에 따르면 적극 투표층 비율은 상승했고, ‘투표하지 않겠다’는 3%에 그쳤다. ‘선거를 통해 국가 전체의 미래가 달라질 수 있다’는 데 동의한 비율 84.9%에서 투표 참여 응답률이 높은 이유가 설명된다. 세상을 바꾸는 동력은 거리에서 축적되지만, 민주주의의 완성은 선거를 통해서 이뤄진다는 국민적 공감대로 읽고 싶다.

김승일 논설위원 dojune@

김승일 논설위원 dojune@busan.com