금속 유기 골격체라는 새로운 분자구조

내부에 미세한 구멍 가득해 표면적 넓어

탄소 포집 등 실생활 응용 가능성 높아

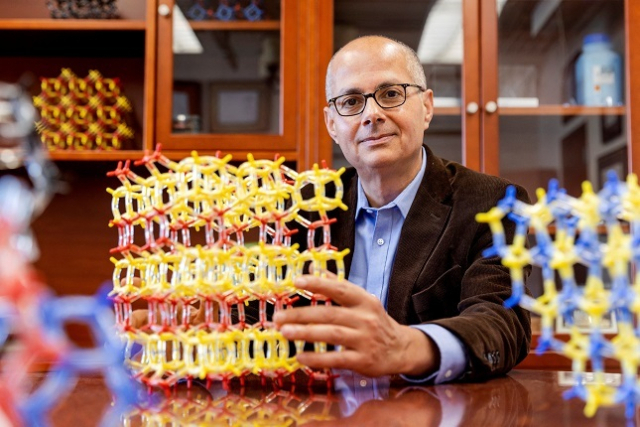

올해 노벨 화학상은 일상 생활과 산업 현장 등에서 두루 활용될 수 있는 금속-유기 골격체를 개발한 과학자 3명에게 돌아갔다. 사진은 공동수상자 중 1명인 UC 버클리 화학 교수 오마르 야기. 연합뉴스

올해 노벨 화학상은 일상 생활과 산업 현장 등에서 두루 활용될 수 있는 금속-유기 골격체를 개발한 과학자 3명에게 돌아갔다. 사진은 공동수상자 중 1명인 UC 버클리 화학 교수 오마르 야기. 연합뉴스

올해 노벨 화학상은 일상 생활과 산업 현장 등에서 두루 활용될 수 있는 금속-유기 골격체를 개발한 과학자 3명에게 돌아갔다.

스웨덴 왕립과학원 노벨위원회는 8일(현지시간) 리처드 롭슨(88) 호주 멜버른대 교수, 기타가와 스스무(74) 일본 교토대 교수, 오마르 M 야기(60) 미국 UC버클리대 교수를 노벨화학상 공동 수상자로 선정했다고 발표했다.

이들은 금속-유기 골격체(Metal-Organic Frameworks)라는 새로운 분자 구조를 만들었다. 이 물질은 다공성 물질이다. 내부에 미세한 구멍이 가득해 표면적이 매우 넓다.

전문가들은 MOF를 해리포터 시리즈 속 주인공 헤르미온느의 가방에 비유한다고 AP 통신은 전했다.

겉보기에는 작지만 내부 공간이 매우 커 온갖 크고 중요한 물건들을 숨기거나 보관할 수 있는 헤르미온느의 가방처럼 MOF도 겉보기와 달리 엄청나게 넓은 내부 표면적을 숨기고 있다는 것이다.

주상훈 서울대 교수는 “흡착제로 쓰이는 숯을 현미경으로 확대해보면 엄청나게 많은 구멍이 있고, 표면적이 엄청나게 넓다”며 “MOF도 1g 물질 표면적이 축구장 하나가 들어가는 특징을 갖고 있어 기후변화의 원인이 되는 이산화탄소를 포집하거나 물을 흡착하는 용도로도 쓰이는 등 발전 가능성이 무궁무진한 물질”이라고 말했다.

롭슨은 1989년 MOF의 존재를 처음 알렸다. 이 물질은 상당히 불안정한 구조 탓에 처음에는 화학자들의 관심을 끌지 못했다.

그러니 기타가와와 야기가 물질을 안정화하고 특성들을 찾아냈다.

야기의 연구실에서 박사후연구원을 지낸 김자헌 숭실대 교수는 “롭슨은 마치 특허와 같은 논문을 냈다”며 “내부가 진공을 견딜 수 있어야 하는데 10년간 성공을 못하다가 기타가와와 야기는 안정적 화학 구조를 만들어냈다”고 설명했다.

이들의 발견 이후 화학자들이 만들어낸 MOF만 수만 개에 이르며 일부는 이미 상용화돼 쓰이고 있다.

현재 MOF는 물에서 과불화화합물(PFAS)을 분리하고 미량의 의약품을 분해하는 데 쓰이며 이산화탄소를 포집하고, 사막 공기에서 물을 얻어내는 다양한 분야에 활용되고 있다.

국내에서도 LG전자가 최근 공기청정기 필터에 MOF를 도입하는 등 실제 산업 분야에도 응용 범위가 넓어지고 있다.

그러나 제조 비용이 많이 들어 전방위적인 상용화가 일어나고 있지는 않지만, 최근 MOF가 이산화탄소 포집 등에서 성과를 내며 기후변화 극복 가능성을 어느 정도 입증했다.

김덕준 기자 casiopea@busan.com