4조 적자에서 22조 흑자까지, 국적 선사의 ‘반전 스토리’

9년 ‘적자의 늪’ 빠져나와 승승장구

해운재건 전략과 초대형선 도입 효과

5년간 영업익 22조 ‘글로벌 8위’ 도약

해수부와 함께 본사 부산 이전해 오면

부산이 해운 물류 거점 거듭날 수 있어

1만 6000TEU급 컨테이너선 ‘HMM 누리호’. 부산일보DB

1만 6000TEU급 컨테이너선 ‘HMM 누리호’. 부산일보DB

“밑 빠진 독에 물 붓기” “혈세 낭비”.

9년간 쌓인 적자만 4조 원에 달하는 HMM에게서 희망을 찾기란 어려워 보였다. 국내 해운산업을 재건하겠다며 HMM에 자금을 쏟아붓는 정부를 향해 전문가들조차 싸늘한 시선을 보냈다.

해운업 재건을 내건 정부는 HMM이 ‘규모의 경제’를 갖춰 글로벌 선사들과 경쟁하도록 초대형선박으로 새 진용을 꾸렸다.

때마침 찾아온 코로나 팬데믹은 ‘물류대란’으로 번졌고 해상운임 폭등 속 HMM은 돈을 쓸어 담기 시작했다. HMM은 불과 5년 만에 20조 원을 넘게 벌어들이며 당당히 경영 정상화에 성공했다.

HMM은 최근 본사 이전이라는 새로운 과제를 안고 있다. 부산을 해양 수도로 육성한다는 이재명 정부의 공약에 지역 사회의 기대는 부푼다. 정부 지분이 70%가 넘고 7조 원의 공적자금이 투입된 HMM의 부산 이전은 명분이 충분하지만 근로자들의 반대를 넘어야 한다.

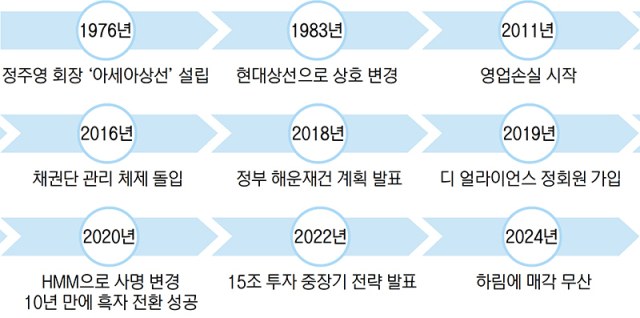

■정주영이 설립, 40년 만에 채권단 체제로

HMM의 뿌리는 1976년 고 정주영 현대그룹 명예회장이 설립한 아세아상선으로 거슬러 올라간다. 당시 1차 오일쇼크 여파로 현대중공업이 발주한 배가 인수되지 않자 초대형 유조선(VLCC) 3척을 사들여 첫발을 내디뎠다.

1983년 현대상선으로 상호를 변경한 뒤 여러 해운사를 인수·합병하며 점차 몸집을 키웠다. 1990년대엔 세계 10위권 내 선사로 성장했다.

현대상선은 2000년 현대그룹이 현대·현대자동차·현대중공업으로 갈라지면서 정몽헌 회장이 이끄는 현대그룹 계열사가 됐다. 이후 2008년 글로벌 금융위기와 해운업 불황으로 긴 적자의 수렁에 빠진다.

2010년대 글로벌 해운업계는 초대형화 경쟁에 나섰다. 머스크(Maersk)와 MSC를 중심으로 글로벌 선사들은 선박의 크기를 키웠고 이를 통해 원가를 절감하고 운임을 낮추는 ‘치킨게임’을 지속했다. 이 과정을 견디지 못한 선사들은 파산하거나 인수를 당했다.

초대형화 경쟁에 제때 합류하지 못한 대가는 컸다. 현대그룹은 2013년부터 현대상선의 유동성 위기를 넘기기 위해 자동차선과 LNG선, 전용선 사업부를 차례로 매각했고, 벌크 사업부도 크게 축소했다.

해운시장의 불황이 극에 달한 2016년 국내 1위 국적선사였던 한진해운이 파산했고, HMM도 존폐의 기로에 서게 된다. 2011년 시작된 적자 행진은 2019년까지 9년간이나 이어졌다. 2016년 7월 HMM은 40년 만에 현대그룹에서 떨어져나와 채권단(산업은행) 관리를 받는 처지가 됐다.

■해운 재건 계획·코로나 반사익으로 흑자 전환

정부는 몰락 직전의 한국 해운산업을 살리기 위해 2018년 ‘해운 재건 5개년 계획’을 내걸었고 중심엔 HMM이 있었다. HMM의 경쟁력 확보를 위해 20척의 초대형선이 2020년 4월부터 순차적으로 투입됐다.

당시 코로나19가 확산하자 대부분 선사가 해상 물동량이 줄어들 것으로 예상하며 선복량을 줄였다. 그러나 하반기 들어 물동량이 폭증했고 전 세계가 ‘물류 대란’을 겪었다. 마침 투입된 HMM의 초대형 컨테이너선은 유례없는 만선 행진을 기록했다.

수익성도 폭증했다. 2021년 상반기 글로벌 해상운임을 대표하는 상하이컨테이너운임지수(SCFI)는 집계 이후 처음으로 3000P대에 진입한 후 다음 해 1월 5109.6P의 역대 최고치를 달성했다. 통상 해운사들의 손익분기점은 1000P 부근으로 알려져 있다. 이에 HMM은 2020년 9808억 원으로 흑자 전환한 뒤 2021년 7조 3775억 원, 2022년 9조 9455억 원의 영업이익을 거뒀다.

초대형 선박 확보의 효과는 2020년 4월 세계 3대 해운동맹인 중 하나인 ‘디 얼라이언스’(THE Alliance)에 가입하는 것으로 이어졌다. 글로벌 서비스 네트워크 경쟁력을 확보하고 노선 배치·기항지 선정에서 주도적으로 대응할 수 있게 됐다.

HMM은 초대형화 덕에 시황이 꺾여도 버틸 수 있는 안정적인 수익 구조를 마련했다. 지난해까지 5년간 누적 영업이익은 22조 원에 달한다. 올 1분기 말 기준 현금성자산(기타유동금융자산 포함)은 15조 7376억 원까지 늘었다.

■대형화만이 살길, 공격투자 현재진행형

2020년 3월 43만TEU였던 HMM 선복량은 현재 약 90만TEU로 늘어, 글로벌 순위는 8위까지 올라섰다. 올해 말에는 100만TEU에 이를 것으로 전망된다. HMM의 선대 중 1만 5000TEU 이상 초대형선의 비율은 44%로 세계 1위다.

HMM은 풍부한 실탄을 바탕으로 2030년까지 23조 5000억 원을 투입해 선대를 확충한다는 계획을 잡았다. 핵심은 매출의 80% 이상이 쏠린 컨테이너사업에서 다변화해 벌크선을 강화하는 데 있다.

곡물이나 석탄, 시멘트 등 포장되지 않은 대량 화물을 운송하는 벌크선 사업은 장기 계약 위주여서 컨테이너 사업에 비해 시황 영향이 적다. HMM은 2030년까지 현재 36척(630만DWT) 수준의 벌크선 선대를 110척(1256만DWT)까지 3배 이상 확장할 예정이다.

■새 정부 본사 이전 의지에 기대감 커지는 부산

이재명 대통령의 대선 공약이었던 ‘HMM 본사 이전’은 최근 국정기획위원회를 거쳐 국정과제로 확정됐다.

세계 8위 컨테이너선사인 HMM을 향한 지역 사회의 기대도 커진다. 정책 주체인 해수부와 산업 기능인 국적선사까지 동일 지역에 모이면 부산이 해운 물류 거점으로 거듭날 수 있기 때문이다. HMM에는 대규모 공적자금이 투입됐고 산업은행과 해양진흥공사 등 정부 지분이 71.69%에 달한다는 점에서 이전의 명분은 충분하다.

HMM으로서도 세계 6위 규모의 부산항에 본사를 두면 선주·화주·항만 간 의사소통 속도을 높이는 것은 물론 정부의 해양산업 정책에 수혜를 누리는 장점이 있다. 함부르크, 로테르담, 상하이처럼 국적선사의 본사가 항만에 위치하면 국제 신뢰도와 상징성을 높일 수도 있다. 다만 “졸속 이전 시 강경 투쟁하겠다”고 선언한 노조를 설득하는 게 관건이 될 전망이다.

송상현 기자 songsang@busan.com