5-해양금융 중심지로 새 판 짜기

국적 선사 선박금융 63% 외국계

대부분 자금 서울 중심으로 유통

해양 인프라 75% 부울경은 소외

국내 기관들 해양금융 관심 고조

부산에 집적돼야 해양수도 완성

지난 4월 부산 남구 부산항 신선대부두와 감만부두 야적장에 수출입 컨테이너가 가득 쌓여 있다. 김종진 기자 kjj1761@

지난 4월 부산 남구 부산항 신선대부두와 감만부두 야적장에 수출입 컨테이너가 가득 쌓여 있다. 김종진 기자 kjj1761@

2016년 한진해운 사태는 덩치도 크고 파급력도 큰 해양산업을 유지하고 발전시키는 데 있어 해양금융의 역할이 얼마나 중요한지를 여실히 보여준 사례다. 이동해 부산국제금융진흥원 해양금융센터장은 “금융이 산업을 이끌어간다고 하기는 어렵지만, 산업을 엮어내는 데 있어 중요한 역할을 하는 것은 분명하다”고 강조했다.

실제 해양금융은 조선·해운·항만 등 해양산업에 막대한 자금을 공급해 계약과 투자, 수주 등이 원활히 일어날 수 있게 하는 역할을 한다. 해양수산부 부산 이전 결정과 국내 최대 해운사인 HMM의 부산 이전 추진, 친환경 선박의 대규모 신조가 임박한 현재 상황은 부산·울산·경남에 새로운 기회가 되고 있다. 해양금융의 역할이 어느 때보다 중요해진 시기, 부산이 해양금융특화도시로 거듭나기 위한 과제들을 짚어본다.

■‘해양금융=리스크’ 인식에 민간 위축

2016년 한진해운이 법정관리를 신청했을 때, 국내 금융기관들은 해운산업의 특수성을 고려하지 않은 보수적인 여신 심사로 자금 지원에 미온적인 태도를 보였다. “선박을 담보로 잡아도 배가 전 세계 바다를 떠돌아다니는데 어떻게 관리하느냐. 회수하는 것부터가 난관”이라는 당시 금융권 관계자의 볼멘소리는 지금까지 해양금융 인프라가 얼마나 취약했는지를 여실히 보여준다.

금융 지원이 끊긴 데 이어 정부의 외면까지 더해졌다. 결국 국내 1위, 세계 7위 규모의 해운사 한진해운은 2017년 파산하고 말았다. 한진해운 법정관리 후 부산항의 컨테이너 환적 물량은 급격히 감소했고, 한진해운이 점유하던 물동량은 대부분 외국 해운사들이 가져갔다. 한진해운이 소유하고 있던 미국 롱비치항도 12억 달러 보증을 책임지는 조건으로 1달러에 팔려나갔다.

한진해운 사태 이후 생겨난 것이 한국해양진흥공사(해진공)다. 해운산업의 경우 경기 사이클의 파고가 크고 ‘해양금융=대형 리스크’라는 인식이 퍼지면서 민간 금융기관들이 해양금융을 기피하자 공적 기능을 하는 해양금융 공공기관이 만들어졌다.

금융권의 한 관계자는 “선박의 경우 담보물로서의 가치 평가가 어렵고, 해운 경기는 국제 정세에 따라 롤러코스터를 타기 때문에 예측 불가능성이 너무도 크다”며 기피 이유를 설명했다. 실제로 2008년 글로벌 금융위기 이후 해운업계는 대규모 부채와 선박공급 과잉으로 침체기로 접어들었다. 조선업 역시 거대한 불황의 파도에 휩쓸렸다. 대우조선해양, 현대중공업 등 대형 조선사마저 경영난을 겪으면서 이들에게 대출을 해준 금융사들은 막대한 손실을 감수해야 했다.

■외국 금융 비중 63%까지 껑충

이후 국내 해양금융은 산업은행과 해진공, 수출입은행과 한국자산관리공사 같은 공공금융에 더해 민간금융으로 굴러가고 있다. 외국계 금융기관 또한 점점 더 큰 비중을 차지하고 있다.

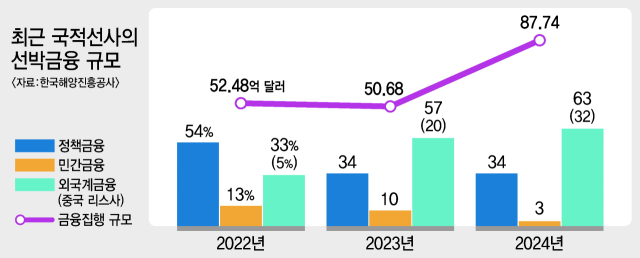

해진공이 지난해 기준 국적 선사 100개사가 보유한 선박 1030척의 금융 데이터를 분석한 결과, 국적 선사의 선박금융 실행 규모는 약 87억 7000만 달러(12조 2000억 원)였고 금융 잔액은 약 240억 달러(33조 4400억 원)에 이른다. 이 중 정책금융이 34%, 민간 금융이 3%를 차지하고 있고 외국계 금융이 무려 63%를 차지하고 있다. 외국계 금융의 비중은 매년 증가해 2022년 33% 수준이던 것이 2023년 57%, 2024년 63%로 급증했다. 특히 중국 리스사가 차지하는 비중은 2022년 5% 수준에서 2024년 32% 수준으로 기하급수적으로 늘었다.

이마저도 돈을 빌리는 주체인 해운회사(화물선사)들이 대부분 서울에 있다 보니 해양금융은 서울을 중심으로 돌아가고 있는 형편이다. 조선·항만 등 해양 인프라의 75%가 부울경에 모여 있지만, 이들을 움직이는 막대한 자금은 서울에서 융통되고 있는 셈이다.

■해양금융이 더욱 중요해지는 시기

국제해사기구(IMO)가 2050년까지 넷제로를 달성키로 하면서 친환경 선박의 대규모 신조가 불가피해졌다. 특히 고부가가치, 친환경 선박 수주에 있어 한국은 세계 최대 시장 점유율을 자랑한다. 빅데이터와 AI 기술을 활용한 디지털 전환 또한 국내 조선사들에게 새로운 기회가 되고 있다. 배 한척을 만드는 데 적게는 수백억 원, 많게는 수천억 원이 들다 보니 해양금융의 개입은 필수적이다.

부산이 진정한 해양금융 중심지로 거듭나기 위해서는 정책금융에만 의존해서는 안 된다는 지적이 나온다. 민간 금융기관의 자발적인 참여를 이끌어내 정책 금융기관과 민간 금융기관이 힘을 합치고 여기에 개인투자자도 들어와야 건강하고 탄탄한 해양금융 기반이 마련된다는 것이다. 그 일환으로 최근 해진공은 선박 조각 투자라는 새로운 자금 조달 방법을 도입키로 했다. 최근 들어 조선 해운 경기 사이클이 좋아지면서 해진공과 협약을 맺는 기관들도 많아지고 있다. 산업은행과 수출입은행, 수협은행에 더해 10일에는 BNK금융그룹도 해진공과 협약을 맺는다. 과거 선박금융을 많이 취급했던 신한은행 또한 최근 해양산업 업황이 좋아지면서 해양금융 부활의 날갯짓을 하고 있는 것으로 전해졌다.

해양 행정과 해양금융에 더해 해양 정보와 해양 거래가 부산에 집적돼야 해양수도가 완성된다는 지적도 있다. 안병길 해진공 사장은 “선박 가격과 선박 연료 가격, 운항 데이터 등을 통합할 수 있는 정보 플랫폼이 강화돼 부산이 해양 정보 허브가 되고 해운, 선박 관련 거래가 부산에서 일어나야 명실상부한 해양수도가 된다”면서 “세계 주요 해운거래소가 싱가포르, 런던 등에 집중돼 있는 상황에서 해진공이 추진하고 있는 국제 해운거래소는 부산이 국제 해운금융 허브로 도약하기 위한 핵심 인프라가 될 것”이라고 말했다.

이현정 기자 yourfoot@busan.com