최근 10년 아파트 실거래가 분석

똘똘한 한 채 열풍, 격차 더 벌려

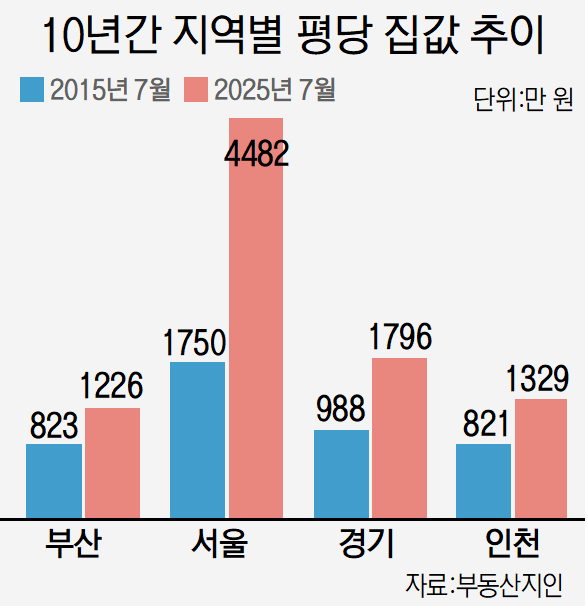

서울 평당 1750만→4482만 원

부산 상승률 49%의 3배 달해

인천 상승세에도 부산이 못미쳐

구·군별 상승률은 수영·동구 순

부산 수영구 금련산 전망대에서 바라본 수영구와 해운대구의 도심 모습. 대형 아파트 단지들이 한눈에 들어온다. 부산일보DB

부산 수영구 금련산 전망대에서 바라본 수영구와 해운대구의 도심 모습. 대형 아파트 단지들이 한눈에 들어온다. 부산일보DB

지난 10년간 서울 아파트값 상승률이 부산의 3배가 넘는 것으로 나타났다. 10년 전 부산 아파트에 투자해 1억 원을 벌었다면, 같은 돈으로 서울 아파트에 투자한 사람은 3억 2000만 원을 회수할 수 있었다는 것이다. 서울과 지방의 집값 초양극화를 부추기는 세제 시스템이 ‘똘똘한 한 채’를 부추긴 영향으로 풀이된다.

14일 부동산 정보 플랫폼 ‘부동산지인’이 지난 10년간 전국 주요 도시의 공동주택 실거래 가격을 분석한 결과 2015년 7월 부산의 평(3.3㎡)당 평균 아파트 매매 가격은 823만 원이었다가 10년 뒤인 지난해 7월 1226만 원으로 48.9% 상승했다.

반면 2015년 서울의 평당 집값은 1750만 원이었는데, 10년 뒤에는 4482만 원으로 156.1%나 올랐다. 부산의 집값 상승률에 약 3.2배에 달하는 수치다.

지속적인 인구 유출, 지역 경제 침체 가속화 등 여러 이유가 있겠지만 결정적 요인은 많게는 수억 원씩 양도소득세 차이를 발생시키는 현행 세제 시스템에 있다는 분석이다.

국회예산정책처가 서울시립대 세무학과 박훈 교수팀에 의뢰한 연구용역 보고서에 따르면, 현행 세제는 서울 1주택자를 지방 다주택자보다 우대하는 결과를 불러온다. 실제로는 판이하게 다른 서울과 지방의 집값 상승률이 심지어 같다고 가정하더라도 지방 다주택자가 수천만 원의 양도세를 더 토해내야 한다. 장기보유특별공제(보유 기간 15년·거주 기간 10년 가정)와 2주택 여부 등에 따라 양도세가 많게는 7억 1400만 원까지 벌어지는 것으로 나타났다.

그럼에도 정부는 이날 지방 부동산 활성화 대책을 발표하면서 부산은 또다시 광역시라는 이유로 ‘세컨드 홈’(지방 다주택자 세제 감면 혜택) 확대 대상에서 제외했다. 지방 주택에 한정해 양도세나 종부세를 감면하는 규제 완화 정책은 비수도권에서 줄기차게 요구해 왔던 시장 활성화의 핵심이라고 할 수 있다.

동아대 부동산학과 강정규 교수는 “시대착오적인 다주택자 규제는 결국 서울의 ‘똘똘한 한 채’만 살리고 나머지 지방은 모두 죽는 결과를 초래했다”며 “주택 수가 아니라 양도차익 또는 자산 총액에 따라 세율에 차등을 두는 방식을 검토해야 한다”고 밝혔다.

서울의 집값 상승세는 경기도와 인천까지 번졌다. 지난 10년간 경기도의 집값 상승률은 81.7%, 인천은 61.8%로 부산보다 높았다. 특히 인천의 경우 2015년까지만 해도 평당 매매 가격이 821만 원으로 부산보다 2만 원 낮았지만 지난 10년간 상황이 역전돼, 인천은 지난달 기준 평당 1329만 원을 기록했다.

부산의 16개 구·군을 살펴보면 수영구가 92.6%(1076만→2073만 원)로 가장 높은 상승률을 보였다. 평당 가격으로 보면 해운대구(967만→1640만 원, 69.6% 상승)와 동래구(913만→1550만 원, 69.7% 상승) 등이 높았지만, 상승률로는 동구가 2위를 차지했다.

2015년 평당 집값이 635만 원이던 동구는 올해 1193만 원으로 올라 87.8%의 상승률을 나타냈다. 부동산지인 김영학 본부장은 “지난 10년간 부산항 북항 재개발 사업이 본격화하며 글로벌 해양도시 개발에 대한 기대감으로 동구 일대 집값이 상승한 것으로 보인다”며 “좌천동 도시재생 뉴딜, 초량생태하천 복원 등 동구 지역의 도시재생사업도 성공적으로 이뤄져 부동산 상승률이 높은 것으로 분석된다”고 말했다.

한편 지난 10년간 6대 광역시의 평균 부동산 상승률은 43.3%였다. 부산진구(34.9%)와 기장군(34.6%), 금정구(34.1%), 북구(27.3%), 영도구(21.7%), 사하구(18%), 중구(-0.1%) 등 7개 구·군은 6대 광역시 평균 상승률보다 낮은 수치를 보였다.

안준영 기자 jyoung@busan.com