SMR 서울 한복판에 지을 수 있다… 원전 전문가 “가능하다” [11차 전력수급기본계획]

1970년대 덕적도 후보지 거론

2004년 원전 폐기물 처리 갈등

서울대 교수 “관악산 유치” 제안도

최근 ‘수도권 원전’ 이슈 진지해져

김백상 기자 k103@busan.com | 2026-01-26 20:05:00

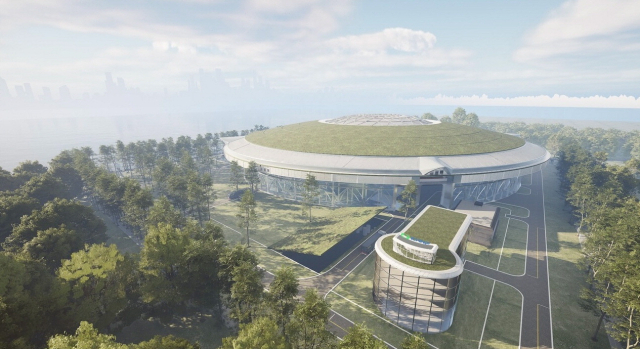

기후부가 2035년 상용화하기로 결정한 혁신형 소형모듈원전(i-SMR)의 이미지. 한수원 제공

기후부가 2035년 상용화하기로 결정한 혁신형 소형모듈원전(i-SMR)의 이미지. 한수원 제공

‘수도권 원전’은 원전 관련 토론회 등에서 자주 언급된다. 정부와 원전 당국이 원전의 안전성을 강조하지만 정작 지역에만 부담이 떠넘기고 있는 상황을 꼬집어 지적할 때 주로 쓰이는 표현이다.

지금 수도권에 원전 1기도 없지만, 대한민국 원전 역사가 수도권에서 시작했을 수도 있었다. 1970년대 정부가 원전 도입을 추진하던 시절 유력 후보지에 인천 옹진군 덕적도가 있었다. 전력 수요가 많은 서울 인근에 원전이 있는 것이 합리적이라는 판단 때문이었다. 하지만 암반층이 덜 단단하고 수심이 낮아 냉각수 공급이 쉽지 않다는 이유로, 현재의 부산 기장군 고리에 최초 원전이 들어섰다.

한동안 원전에 대한 우호적인 여론이 많아 수도권에도 원전 짓자는 주장은 나오지 않았다. 그러다 2003년 전북 부안 사태가 터졌다. 방사성 폐기물 처리시설 유치 문제를 놓고 벌어진 대규모 유혈 사태였다.

이렇게 폐기물 처리 문제가 첨예한 사회 갈등이 되자, 서울대 교수들이 나섰다. 2004년 강창순 원자핵공학과 교수 등 서울대 60여 명의 교수들이 공식적으로 ‘원전 수거물 관리 시설’을 서울대 부지 내 관악산에 유치하자고 제안한 것이다. 원전 관련 설비의 안전성을 보여주기 위한 행동이었다. 서울대 총장이 진화에 나섰지만, 인근 관악구 주민은 물론 강남 일대까지 격렬하게 반대 의사를 표명했다. 일종의 해프닝으로 끝났다.

2011년 후쿠시마 원전 사고 이후 지역의 반발이 거세졌다. 원전에 따른 불이익을 참기 어렵다는 지역 여론이 형성됐고, 수도권의 ‘이기심’을 지적하는 목소리도 커졌다.

2012년엔 당시 김종신 한수원 사장이 부산시청을 방문해 “수도권에 원전을 짓지 않냐”는 기자의 질문에 “수도권은 인구 밀집 지역이라 입지로 적합하지 않다”고 답했다. 수도권 사람과 지역 주민을 비교하는 듯한 발언에 현장은 아수라장이 됐다.

이후 줄곧 ‘수도권 원전’ ‘서울에 핵발전소를’ 같은 구호가 곳곳에 등장했다. 주로 탈핵 진영의 구호였다. 정치인들도 ‘수도권 원전’을 자주 언급했다. 2021년 20대 대통령 선거 당시 이재명 대선 후보도 “원전이 안전하다면 거리 제한 없이 수요처 인근에 지어야 한다”고 밝혔다.

최근에는 수도권 원전이 구호를 넘어 좀더 진지하게 다뤄지는 분위기다. 효율적인 전력망 구축 차원에서 수도권에 대규모 발전시설이 들어서는 것이 경제적이라는 인식이 많아졌기 때문이다.

특히 SMR(소형모듈원전)이라면 서울 한복판에도 가능하다는 주장도 많다. 2022년 주한규 한국원자력연구원장은 서울대에 SMR 설치가 가능하다는 제안을 했다. 기존 원전 대비 사고 가능성이 낮아 수도권에서도 수용 가능하다는 뜻이다.

반론도 만만치 않다. SMR은 아직 상용화가 안된 설비인 만큼 실제 도입까지 여러 변수가 남아 있다. SMR도 사용후핵연료 등의 폐기물이 나오기 때문에 도심 한복판에 들어서기엔 상당한 저항감을 불러올 수있다. 김백상 기자 k103@

# 실시간핫뉴스

가장 많이 본 뉴스

- 사회

- 스포츠

- 연예

- 정치

- 경제

- 문화·라이프

![[포토뉴스] 일주일 앞 다가온 추석](/nas/wcms/wcms_data/photos/2021/09/12/2021091219440255138_m.jpg)