[논설위원의 뉴스 요리] 부산이 '2찍' 도시라니

부산 표심은 매번 의미있는 결과 표출

민의 반영 그르치는 범인은 따로 있어

범인 잡아내야 정치 극단화 극복 가능

어쩌면 개헌보다 더 급한 숙제일 수도

이상윤 논설위원 nurumi@busan.com | 2025-05-17 09:00:00

부산의 표심에 대한 비난이 만만찮다. 하지만 그동안의 선거에서 나타난 부산의 표심은 그런 비난을 받기에는 너무나 의미있는 분포 곡선을 보인다. 부산일보DB

부산의 표심에 대한 비난이 만만찮다. 하지만 그동안의 선거에서 나타난 부산의 표심은 그런 비난을 받기에는 너무나 의미있는 분포 곡선을 보인다. 부산일보DB

“부산은 망할 만한 도시다. 덮어놓고 국힘계 찍는 ‘2찍’들만 사는 도시가 받은 인과응보다.”

지난 번 '논설위원의 뉴스 요리' 란을 통해 부산이 망하기 시작한 시점을 논(부산은 망했다, 이날부터·https://www.busan.com/view/busan/view.php?code=2025032415442648839)했더니 댓글에 이 같은 반응들이 적잖게 올라왔다. 중앙집권 시대에는 부산을 콕 찍어 20년 넘도록 규제를 해 온 대한민국이 지방자치 시대에는 부산만 특별대우 못 해준다며 역차별을 하는 바람에 부산이 쇠락했다는 게 칼럼의 주된 내용이었으나 많은 이들이 부산의 정치 성향 때문에 빚어진 결과라며 비판을 가해왔다. ‘2찍’이라는 멸칭까지 동원한 이 비판은 과연 얼마나 진실일까.

부산이 정말 '2찍 도시'였는지를 살펴보기 위해서는 최근에 있었던 제22대 국회의원 선거 결과부터 살펴봐야 한다. 부산일보DB

부산이 정말 '2찍 도시'였는지를 살펴보기 위해서는 최근에 있었던 제22대 국회의원 선거 결과부터 살펴봐야 한다. 부산일보DB

■민주당이 부산서 받은 표

가장 최근에 있었던 국회의원 선거부터 살펴보자.

2024년 제22대 국회의원 선거 결과 부산지역에선 총 18개 의석 가운데 국민의힘이 17개 의석을 차지하며 거의 싹쓸이를 하다시피 했다. 더불어민주당은 북구갑 한 곳에서 전재수 의원만 당선됐을 뿐이다. 결과로만 보면 부산 유권자들은 국민의힘에 몰표를 준 게 확실해 보인다. 아마도 부산을 ‘2찍 도시’라 부르며 욕하는 이들은 이 결과를 들이대려 할 것 같다.

하지만 후보들이 받은 표를 한꺼풀 더 깊이 들여다 보면 사정은 완전히 달라진다. 부산 전체 유권자가 던진 표(더불어민주당이 불출마한 연제구 제외) 가운데 국민의힘은 49.7%를, 더불어민주당은 41.5%를 각각 받았다. 득표율 8%P대 차이에 불과한 이 결과를 놓고도 부산을 과연 ‘2찍 도시’라는 멸칭으로 부를 수 있는가.

그럼 2000년 치러졌던 제21대 국회의원 선거는 어땠던가. 당시 선거에서도 국민의힘의 전신인 미래통합당은 15석을 챙긴 반면, 더불어민주당은 3석을 확보하는 데 그쳤다. 하지만 당시 선거 득표율도 미래통합당은 52.92%, 더불어민주당은 43.99%로 의석 수만큼의 차이는 보이지 않았다.

역대 대통령 선거 부산지역 득표율을 살펴봐도 제18대 선거 때 문재인 후보가 39.87%를 기록한 것을 필두로 제19대 문재인 후보가 38.71%, 제 20대 이재명 후보가 38.15%의 득표율을 기록했다. 대통령 선거조차 40% 가까운 ‘콘크리트’ 민주당 지지세가 유지됐다는 얘기다.

이처럼 일정 수준 이상의 민주당 득표율이 꾸준히 나오거나 심지어 박빙의 득표율을 기록하는데도 불구하고 ‘부산은 작대기만 꽂아 놔도 국민의힘 계열이 당선된다’는 프레임이 작동한 것은 이를 부추기는 ‘범인’이 있기 때문이다.

범인 색출을 잠시만 미루고 시간을 조금만 이전으로 돌려보자.

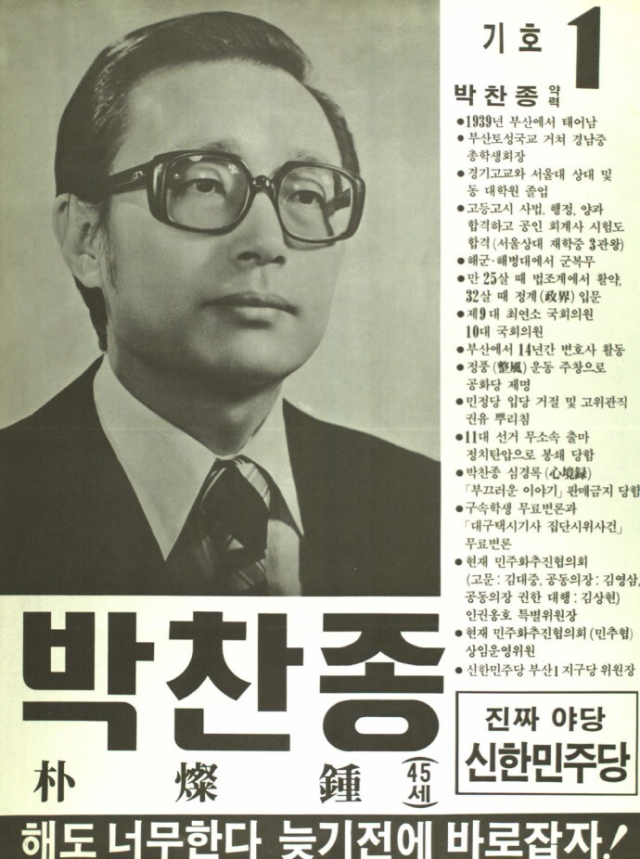

제12대 국회의원 선거에 출마한 김정길은 박찬종과 정면대결을 피하고 2위라도 하겠다는 전략으로 임했다. 결과적으로 1위 득표를 했으나 2위를 기록한 박찬종까지 국회의원이 됐다. 중앙선거관리위원회 제공

제12대 국회의원 선거에 출마한 김정길은 박찬종과 정면대결을 피하고 2위라도 하겠다는 전략으로 임했다. 결과적으로 1위 득표를 했으나 2위를 기록한 박찬종까지 국회의원이 됐다. 중앙선거관리위원회 제공

■제도만 바꿨을 뿐인데

제12대 국회의원 선거 운동이 한창이던 1985년 2월초 어느날 부산 동구 부산일보 앞 도로. 유세차를 타고 가던 민주한국당 김정길 후보는 확성기를 통해 “아빠는 박찬종 찍고 엄마는 김정길 찍어 주이소”라는 희한한 구호를 외쳤다. 당시 부산을 중심으로 무시무시한 바람을 일으키던 신한민주당의 박찬종 후보와 정면대결을 하지 않겠으니 자신을 도와달라는 뜻이다. 그 구호 하나로 인해 어이없게도 득표율에서 김정길 후보가 1위, 박찬종 후보가 2위를 하는 선거 결과가 나왔다. 그럼에도 김·박 두 후보는 사이좋게 나란히 국회의원 배지를 달았다. 이를 가능케 한 것은 당시 국회의원 선거 제도가 중선거구제였기 때문이다. 부산의 중·동·영도구를 한 선거구로 묶어 선거를 치른 결과 4명의 후보 중 득표율 1·2위 두 후보가 당선된 것이다. 부산 전체로는 지역구 12석 가운데 3개 야당이 9석을 가져가는 파란이 일어나 여당인 민주정의당의 가슴을 서늘케 했다.

이쯤이면 눈치 빠른 이들은 앞선 프레임의 범인을 찾아냈을 듯하다. 그렇다. 바로 현행 소선거구제가 잘못된 프레임이 나오도록 하는 범인이다. 한 표라도 더 많이 받은 오직 한 명만이 당선되도록 함으로써 민의의 왜곡을 극대화해 올바른 대표성 확보에 허점을 보이는 게 소선거구제의 치명적 단점이기 때문이다. 민의의 왜곡으로 인한 극단적 결과는 선거 결과를 믿지 못하고 부정선거론이 판을 치는 토양이 될 수도 있다고 본다. 만약 최근 치러진 국회의원 선거가 중선거구제였다면 부산지역에선 18개 의석 중 더불어민주당이 최소 8석 정도는 확보하지 않았을까.

우원식 국회의장이 지난 4월 6일 여의도 국회 사랑재에서 개헌 관련 기자회견을 하고 있다. 어쩌면 개헌보다 더 서둘러야 할 중요한 일은 따로 있는지도 모른다. 부산일보DB

우원식 국회의장이 지난 4월 6일 여의도 국회 사랑재에서 개헌 관련 기자회견을 하고 있다. 어쩌면 개헌보다 더 서둘러야 할 중요한 일은 따로 있는지도 모른다. 부산일보DB

■개헌보다 더 서두를 일

이런 측면에서 본다면 최근 한국 사회가 개헌론에만 매달리고 있는 것은 못내 아쉽다. 1987 체제 헌법의 한계가 없는 것은 아니지만 개헌을 하지 않고서도 싹쓸이로 인한 전횡의 부작용을 막을 수 있는 방법이 있기 때문이다. 역사에 있어 가정은 의미가 없다고 해도 수년 전 정치개혁 논의가 만발했을 때 국회의원 선거 제도만 중대선거구로 바꿀 수 있었다면 제대로 된 민의 반영으로 극단적 정치 혼란을 막을 수도 있지 않았을까. 어쩌면 정치 세력 간에 협상과 타협을 할 수밖에 없는 다당제가 자리를 잡았을 수도 있었을 것이다.

한국 사회는 6·25 전쟁 이후 급속 성장을 위해 1등에게만 모든 걸 몰아주는 방식으로 효율성을 극대화해 온 사회다. 한 집안에선 장남에게만, 국가적으로는 수도권에만, 선거에서는 최고 득표자에게만 몰아줘 온 게 지난 역사다. 그 역사의 끝자락에서 우린 엄청난 대가를 치르는 중이다. 하지만 제12대 국회의원 선거 때처럼 군사 정권 하에서도 중선거구제로 다당제가 자리잡았던 시기도 분명 있었다. 조기대선 이후 한국 사회가 거듭나기 위해 개헌론만큼이나 선거 제도에 대한 논의가 본격화해야 하는 이유다. 아니, 선거 제도에 대한 논의에 더 힘을 기울여야 할지도 모를 일이다.

# 실시간핫뉴스

가장 많이 본 뉴스

- 사회

- 스포츠

- 연예

- 정치

- 경제

- 문화·라이프

![[포토뉴스] 일주일 앞 다가온 추석](/nas/wcms/wcms_data/photos/2021/09/12/2021091219440255138_m.jpg)