윔블던 ‘흰색’ 전통, 선수 두건 벗기다

1963년부터 적용된 의무 규정

두건 없는 슈나이더 폭염 속 경기

주최 측 “패션 아닌 경기력 주목”

김진성 기자 paperk@busan.com | 2025-07-02 17:53:38

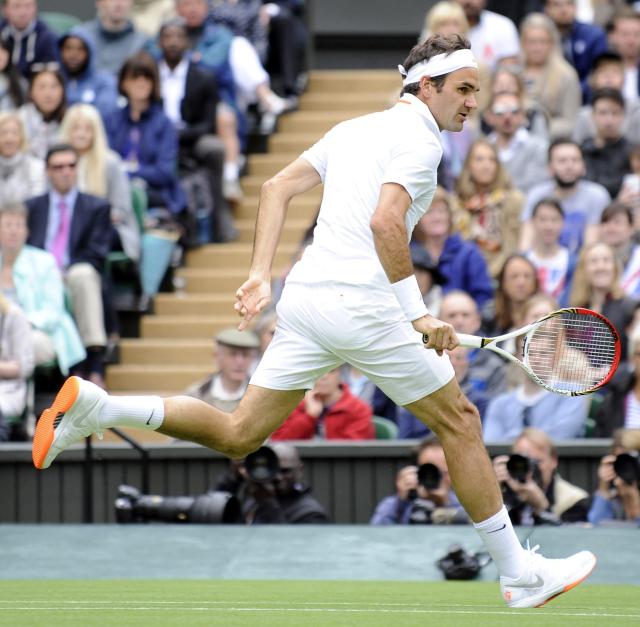

로저 페더러는 2013년 윔블던 대회 1회전 때 바닥이 주황색인 흰색 운동화를 신고 나왔다가 신발 착용을 금지당했다. EPA연합뉴스

로저 페더러는 2013년 윔블던 대회 1회전 때 바닥이 주황색인 흰색 운동화를 신고 나왔다가 신발 착용을 금지당했다. EPA연합뉴스

역사와 전통을 자랑하는 윔블던 테니스 대회는 오래전부터 ‘흰색’을 고집한다.

선수들이 착용하는 의류와 신발 등은 모두 흰색이어야 한다. 1963년부터 시행된 의무 규정이다.

예외는 없다. 지난달 30일 개막한 이번 대회에서 세계 랭킹 15위 디아나 슈나이더(러시아)는 두건을 벗고 경기에 나서야 했다. 흰색이 아니라는 이유 때문이다. 1회전을 치른 슈나이더는 흰색 모자 등 다른 장비를 착용하지 않고 코트에 나서 우치지마 모유카(72위·일본)를 2-0(7-6〈7-5〉 6-3)으로 이겼다. 기온이 32도까지 올라 역대 윔블던 개막일 기준 최고 기온의 폭염에 땀을 비 오듯 흘리면서도 두건을 착용하지 못했다. 슈나이더는 현지 매체와의 인터뷰에서 “땀을 잘 흡수하는 재질의 원단을 찾아서 머리 모양에 딱 맞는 두건을 맞춤 제작한다”면서 “흰색으로 된 천 재질을 구하기 어려웠다”고 말했다.

윔블던의 흰색 옷 전통은 1870년대부터 시작됐다. 당시에는 땀 흘리는 모습을 보이는 것이 부적절한 것으로 여겨졌고, 흰색 옷을 입으면 땀이 덜 난다고 해서 그런 전통이 자리 잡았다는 게 테니스 명예의 전당 측의 설명이다.

하지만 지금의 드레스 코드가 의무화된 것은 1963년부터다. 1962년 브라질의 마리아 부에노라는 선수가 화려한 색상의 옷을 입고 출전한 것이 이유가 됐다는 것이 정설이다.

흰색 의무 규정을 두고 선수들과 조직위원회 간에 신경전이 없었던 것은 아니다. ‘테니스계의 악동’ 앤드리 애거시(미국)는 이런 규정에 대한 불만의 표시로 1989년, 1990년 윔블던에 불참하기도 했다.

2013년 ‘테니스 황제’ 로저 페더러(스위스)는 1회전에 바닥이 주황색인 흰색 운동화를 신고 나왔다가 2회전부터 이 신발 착용을 금지당했다.

2014년부터는 선수들의 언더웨어도 흰색으로 통일해야 했다. 2017년 비너스 윌리엄스는 스포츠 브라의 분홍색 부분이 밖으로 드러난 것을 지적 받아 경기 도중 갈아입어야 했고, 같은 해 남자 선수들도 속바지 색깔을 검사받는 진풍경이 벌어졌다. 2023년에는 여자 선수들만 색깔 있는 속바지 착용을 허용하면서 규정이 다소 완화했다.

엄격한 드레스 코드는 선수뿐 아니라 일부 관객들도 적용 받는다. 로열박스에 앉는 관객들은 남성은 정장 차림에 넥타이를 매야 하고, 여성도 정장을 입되 모자 착용은 금지된다.

대회를 주최하는 올잉글랜드 클럽 측은 “우승자부터 예선 통과 선수까지 모두 흰색 옷을 입는 것은 훌륭한 평등 원칙”이라며 “선수가 주목받고 싶다면 (패션이 아닌) 자기 경기력을 통해 주목받아야 하는 것이 자랑스러운 전통”이라는 입장이다.

# 실시간핫뉴스

가장 많이 본 뉴스

- 사회

- 스포츠

- 연예

- 정치

- 경제

- 문화·라이프

![[포토뉴스] 일주일 앞 다가온 추석](/nas/wcms/wcms_data/photos/2021/09/12/2021091219440255138_m.jpg)