부산의 옛지도가 한 권의 책에 집대성됐다.

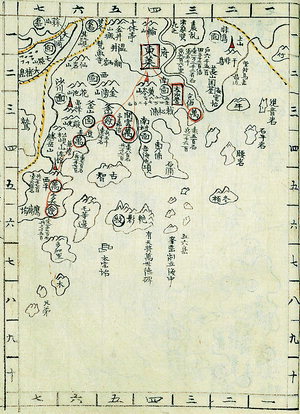

부산시 시사편찬위원회와 부산대 부산지리연구소가 함께 펴낸 '부산고지도(釜山古地圖)'. 세계고지도와 동아시아지도부터 시작해 조선전도, 대축적조선전도, 초량왜관도에 이르기까지 부산의 옛 생김새가 점차 또렷하게 드러나는 게 마치 '조선시대 판 구글어스'를 보는 듯 하다. 세계·동아시아 지도 9종, 조선전도·도별도 26종, 군현지도 68종, 대축적 조선전도 38종, 관방도·역사기록도·회화 25종, 초량왜관도·부산포지도 38종, 이렇게 모두 204종의 부산 관련 옛지도가 실려있다. 도록과 함께 부산 고지도 발달사를 체계적으로 정리한 논문을 실었고, 고지도에 기재된 지명과 주기 원문, 개별 지도에 대한 해설도 수록돼 있다.

그동안 부산의 고지도는 정리되지 못한 채 각 기관에 산재돼 있었다. 어떤 지도가 있는지도 제대로 파악되지 못한 상황이었다. 2004년부터 4년에 걸쳐 1억원이 넘는 예산을 들여 마침내 전국 32곳의 기관과 개인이 소장하고 있는 지도가 모였다. 이 과정에서 군현지도를 비롯해 일반에게 공개되지 않았던 상당수의 옛지도들이 햇빛을 보게 됐다.

부산고지도 제작을 책임진 부산대 김기혁 교수는 "부산과 관련된 거의 모든 옛지도를 한 자리에 모았기 때문에 옛사람들의 공간에 대한 인식을 비교하는 것은 물론 지금의 장소들이 과거와 어떻게 관계하고 있는지도 알 수 있다"고 했다. 그러면서 서울 강화 수원 등 이미 옛지도를 발간한 타지역에 비해 훨씬 품격있는 도록집으로 만들었다는 자부심도 숨기지 않았다.

부산학을 비롯한 제반 학문의 기초 자료로 요긴하게 활용될 부산고지도가 밝혀낸 새로운 이야기를 소개한다.

·청구도가 하나 뿐이라고?

김정호의 청구도라고 하면 흔히 한 종류 밖에 없는 것으로 알곤 한다. 학계에서도 4종이 있었던 것으로 알려져 왔지만, 이번 조사를 통해 9종이 있다는 사실을 밝혀냈다. 청구도 내에서 부산을 묘사한 부분 역시 제각각이다.

가장 큰 차이점은 산과 산맥을 어떻게 표현했는가 하는 것. 영남대도서관 본은 황령산을 비롯해 중요한 봉우리만 부각해 나타냈다. 국립중앙도서관 본은 봉우리를 줄기로 표현하긴 했지만, 줄기가 뚝뚝 끊어진다. 장서각 본과 규장각 본은 제대로 산지의 줄기를 연결시켜 산맥으로 묘사했다. 또 다른 극명한 차이는 주기를 어디다 넣느냐 하는 것. 주기는 농경지 면적이나 호구수 같은 지역통계와 서울까지의 거리 등을 담은 정보. 영남대도서관 본은 주기를 지도 안에 넣었다. 반면 장서각 본은 주기를 지도 밖으로 빼냈다. 국립중앙도서관 본은 주기를 아예 책 말미에 부록으로 달았다. 주기를 지도에서 빼냄으로써 지도가 한결 간결해 진 것. 지도를 제작한 이의 숱한 고민의 흔적이 엿보이는 대목이다.

청구도 9종 중에서 부산을 묘사한 부분만 비교해도 청구도에 대한 새로운 연구서 몇 권은 나올 법 하다.

·대동여지도엔 동래 옆에 전라도 흑산도가 있다?

자료수집 결과 확인된 대동여지도 역시 1종이 아니라 26종에 달했다. 책에는 18종을 실었다. 이 중에서 목판본이 흥미롭다. 국립중앙박물관이 소장하고 있는 동래부 목판의 왼쪽 하단에는 전라도 흑산도가 새겨져 있는 것. 뒷면엔 평안도 회천·백산이 나와있다. 목판 하나에 세 곳의 지도를 판각하고 있는 것. 목판을 절약하고 양쪽에 새겨 휘어짐을 막기 위한 목적으로 추정된다. 여백이 많이 발생할 수 있는 해안지역에 주로 이런 방식을 택했다.

·오해야항이 도대체 어디야?

오해야항(吾海也項)이란 지명은 지도마다 다른 곳에 표시돼 있다. 1663년 목장지도 동래부에는 대티고개 인근으로 표기됐지만, 18세기 중엽 조선지도 동래부에는 낙동강변, 여지도에는 사상 인근으로 표현됐다. 그러던 게 18세기 중엽 여지도서 동래부지도에는 오륙도 부근 적기반도 일대로 완전히 달라지는데, 1861년 대동여지도에도 지금의 용호동 쪽으로 묘사돼 있다. 대동여지도의 오류가 어디서부터 시작됐는지 알 수 있다. 이상헌 기자 ttong@busanilbo.com

# 실시간핫뉴스

가장 많이 본 뉴스

- 사회

- 스포츠

- 연예

- 정치

- 경제

- 문화·라이프

![[포토뉴스] 일주일 앞 다가온 추석](/nas/wcms/wcms_data/photos/2021/09/12/2021091219440255138_m.jpg)