사직 전공의 2.2%만 돌아왔다… 모두가 불행한 의료 현장 [의정 갈등 1년]

9220명 중 1월 모집 199명 지원

작년 사직자 56%는 일반의 취업

현장 의료진 업무 과중 탈진 호소

응급실 뺑뺑이 등 환자 피해 여전

지역의사제·공공병원 논의 실종

필수의료 공백 방지법 입법 시급

조영미 기자 mia3@busan.com , 손혜림 기자 hyerimsn@busan.com | 2025-02-19 18:19:24

지난해 2월 전국 대학병원의 전공의가 정부의 의대 증원 결정에 반발해 사직서를 낸 이후 1년이 되도록 전공의의 복귀는 제대로 이뤄지지 않고 있다. 19일 부산 한 대학병원에서 환자들이 진료를 기다리고 있다. 이재찬 기자 chan@

지난해 2월 전국 대학병원의 전공의가 정부의 의대 증원 결정에 반발해 사직서를 낸 이후 1년이 되도록 전공의의 복귀는 제대로 이뤄지지 않고 있다. 19일 부산 한 대학병원에서 환자들이 진료를 기다리고 있다. 이재찬 기자 chan@

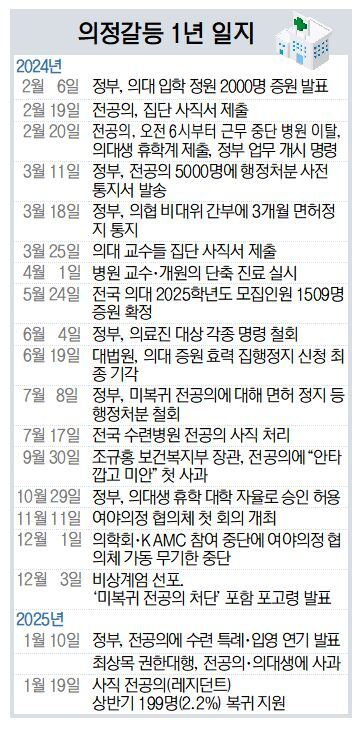

지난해 2월 19일, 전국 수련병원에서 일하던 전공의들이 정부의 의대 입학 정원 2000명 증원 결정에 반발해 집단 사직서를 냈다. 다음 날인 20일 오전 6시를 기점으로 전공의가 병원을 이탈했고, 그렇게 1년 동안 대한민국 의료 현장은 전쟁터가 됐다. 의정 갈등 1년, 의료 현장을 다시 짚어봤다.

■사직 전공의 복귀율 2.2% 불과

지난달 사직 레지던트 대상의 상반기 수련 전공의 모집 결과 9220명 중 2.2%에 불과한 199명만이 병원 복귀를 지원했다. 부산 수련병원 전공의 복귀 상황을 따져봐도 마찬가지다. 부산대병원이 상반기 전공의 모집에 나섰으나 인턴 1명, 레지던트 1명만 지원했고, 동아대병원은 인턴 지원은 없고, 레지던트 지원자만 2명이다.

의대 정원 증원 문제 해결책은 여전히 보이지 않고 있다. 떠난 전공의들은 일반의로 취업하거나 의대 입시 컨설턴트 등으로 생계를 이어가고 있다. 조국혁신당 김선민 의원실에 따르면 지난달 기준 수련병원에서 사직하거나 임용을 포기한 전공의 9222명 중 56.1%인 5176명이 일반의로 재취업했다.

필수의료·지역의료 문제를 해결하기 위해 시작한 의대 정원 증원이 오히려 필수의료·지역의료 위기를 심화하는 결과로 돌아왔다. 지난해 10월 40cm 열상을 입은 10대 부산 환자는 당시 받아줄 병원이 없어 대전까지 이송됐고, 지난해 11월 임플란트 수술 중 응급 상황이 발생한 70대 부산 환자는 응급 헬기를 타고 300km 떨어진 제주도에서 겨우 치료를 받았다.

현장의 어려움은 수치로도 나타난다. 건강보험심사평가원과 부산시에 따르면 2023년 4분기 부산의 상급종합병원 4곳 의사 인력은 1240명, 종합병원 25곳의 의사는 2009명이었는데, 전공의가 대거 이탈하면서 2024년 4분기에는 상급종합병원은 887명, 종합병원은 1641명으로 급감했다.

종합병원급에 근무하는 전문의 숫자는 되려 늘었다. 같은 시기 상급종합병원의 전문의는 718명에서 867명으로 늘어났다. 전공의가 사라지면서 전문의가 외래 진료, 수술, 입원 환자까지 떠맡는 실정이다. 번아웃을 호소하던 전문의들이 수도권 ‘빅5’로 더 높은 몸값을 받고 떠나거나, 지역 종합병원으로 자리를 옮기는 경우가 늘어났다.

■지역의료 현장부터 ‘흔들’

정부가 2000명 의대 입학정원 증원을 발표하면서 내세운 이유는 무너지는 필수의료와 지역의료 확충이다. 하지만 지난 1년간 정부와 의사 직역 간에 세력 싸움이 전개되면서 필수의료과는 무너졌고, 지역의료 역시 흔들리고 있다.

부산 공공병원인 부산의료원은 코로나19 팬데믹 이후 회복기에 의정 갈등 사태가 터지면서 병상 가동률이 50%대가 채 안 된다. 직원 월급을 지급하기 어려운 상황까지 내몰렸다.

보건의료노조 부산의료원지부 정지환 지부장은 “부산의료원은 부산 시민을 위해 존재하는 최후의 보루지만 의정 갈등 이후 처우 문제로 의료원을 떠나는 전문의가 늘어나면서 힘든 시간을 보내고 있다”면서 “앞으로 서부산의료원, 부산어린이병원까지 공공병원이 잘 자리 잡을 수 있도록 하려면 우선 부산의료원이 제 기능을 할 수 있도록 지원해야 한다”고 말했다.

환자들은 지난 1년간 가장 큰 피해를 입었다. 보건복지부 의사 집단행동 피해신고지원센터에 접수된 신고는 931건으로 상당수가 어린이, 산모, 만성질환자가 입은 피해였다. 환자단체연합회 안기종 대표는 “갑자기 늘어난 의대생이 기피과 필수의료나 지역의료·공공의료로 알아서 갈 리가 없다. 필수의료 공백방지법, 의료 대란 피해보상 특별법이 절실하다”고 말했다.

1년 간의 지난한 갈등 끝에 남은 것은 의대생 1509명뿐이다. 여전히 의대생들은 휴학과 수업 거부에 동참하고 있다.

다시 필수의료·지역의료를 살리기 위한 논의를 시작하고 정부와 의료계가 양보해야 하는 시점이다. 사회복지연대 이성한 처장은 “의정 갈등 문제는 정치적 해결밖에 답이 없다”며 “사회적 합의 기구를 만들어 공론화하고 문제를 풀어나가야 한다”고 전했다.

인도주의실천의사협의회 정운용 부산경남지부 대표는 “1년간 그나마 사명감을 가지고 일하던 필수의료 의사들은 떨어져 나갔고, 지역의사제를 비롯한 지역의료를 살리기 위한 논의는 사라졌다”면서 “후유증은 몇 년간 이어지겠지만 지금이라도 합의점을 찾아 나가야 한다”고 강조했다.

# 실시간핫뉴스

가장 많이 본 뉴스

- 사회

- 스포츠

- 연예

- 정치

- 경제

- 문화·라이프

![[포토뉴스] 일주일 앞 다가온 추석](/nas/wcms/wcms_data/photos/2021/09/12/2021091219440255138_m.jpg)