긴급돌봄서비스, 심야엔 있으나마나

‘방치된 아이’ 되풀이 되는 비극

부산 24시간 보살핌센터 1곳뿐

지역도 편중돼 학부모들 외면

여가부 아이돌봄도 ‘그림의 떡’

양보원 기자 bogiza@busan.com , 손혜림 기자 hyerimsn@busan.com | 2025-07-06 20:20:00

3일 어린이 2명이 숨진 부산 기장군 한 아파트 화재 현장. 전날 오후 10시 58분쯤 기장군 한 아파트 6층에서 부모가 잠시 외출한 사이 불이 나 6살, 8살 자매가 심정지 상태로 인근 병원에 이송됐지만 끝내 사망 판정을 받았다. 김종진 기자 kjj1761@

3일 어린이 2명이 숨진 부산 기장군 한 아파트 화재 현장. 전날 오후 10시 58분쯤 기장군 한 아파트 6층에서 부모가 잠시 외출한 사이 불이 나 6살, 8살 자매가 심정지 상태로 인근 병원에 이송됐지만 끝내 사망 판정을 받았다. 김종진 기자 kjj1761@

부모가 집을 비운 사이 홀로 남겨진 아이들이 숨지는 참사가 8일 사이 부산에서만 두 차례 반복(부산일보 7월 4일 자 1·2면 등 보도)되면서 ‘돌봄 공백’ 문제가 수면 위로 떠올랐다. 정부가 이번 두 차례 화재를 계기로 대책 마련에 착수한 만큼 유명무실한 현재 돌봄 서비스를 개선해야 한다는 목소리가 높다.

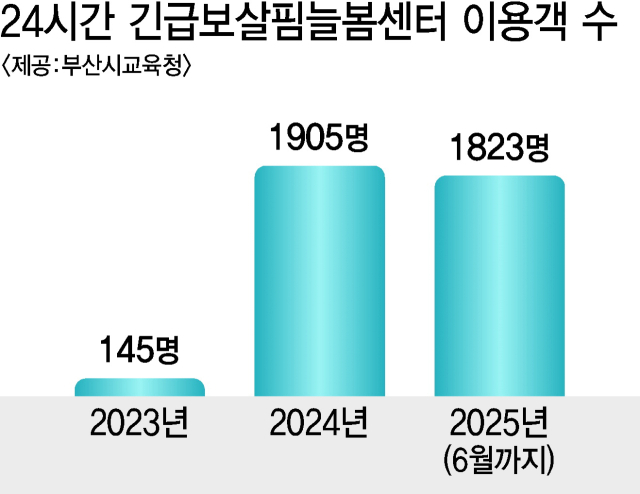

6일 부산시교육청에 따르면 ‘24시간 긴급보살핌늘봄센터’는 부산 13개 구에 29곳 운영 중이다. 그러나 실제 24시간 돌봄이 가능한 곳은 시교육청 소재 늘봄센터 1곳 뿐이다. 나머지 센터는 대부분 오후 6~10시만 운영한다. 이들 늘봄센터 중 16곳은 지난달 이용자가 0명이었다. 연간 운영에 예산 7060만 원을 투입하지만, 지난해 1905명이 이용하는 데 그쳤다. 부산 유아부터 저학년 아동(0~9세) 17만 5221명의 1.09%에 불과하다. 24시간 돌봄이 가능한 시교육청 늘봄센터도 최근 3개월간 오후 11시 이후 이용자는 단 한 명도 없다. 사전에 신청해야 이용이 가능한 불편한 점이 있는 데다, 홍보 부족으로 학부모들에겐 늘봄센터 자체가 여전히 낯설기만 하다.

생후 3개월부터 12세 이하 아동이 있는 가정에 돌보미가 직접 방문하는 여성가족부 ‘아이돌봄서비스’ 이용률도 매우 낮다. 지난해 부산에서 아이돌봄서비스 단기 서비스를 이용한 건수는 6824건으로 부산 유아부터 저학년 아동(0~9세)의 3.89%다. 한 아동이 중복 이용하는 경우를 생각하면 늘봄센터나 돌봄서비스를 실제 이용하는 가정은 더 적다. 제도 자체가 유명무실한 수준이다.

돌봄 시스템이 부모들의 외면을 받는 까닭으로는 지역마다 센터나 돌보미 인력이 편중된 점도 꼽힌다. 센터가 가장 많이 설치된 곳은 부산진구, 남구, 북구, 사하구, 강서구로 구마다 3개의 센터가 있다. 반면 연제구, 동구, 수영구엔 센터가 아예 없다. 아이돌봄 서비스의 경우도 마찬가지다. 부산에서 활동하는 아이돌보미는 2281명이다. 부산진구 센터에 소속된 아이돌보미가 238명으로 가장 많다. 반면 동구 센터에서 활동하는 아이돌보미는 54명에 불과하다. 야간에 근무를 희망하는 돌보미도 적어 신청을 하더라도 반드시 매칭이 된다고 장담할 수 없는 현실이다.

아이돌봄 서비스의 비용은 시간당 1만 2180원으로 부담도 만만찮다. 소득 구간마다 정부 지원금이 달라 소득 판정을 미리 받아야 해 신청 방식도 까다롭다.

전문가들은 돌봄 체계가 제대로 작동했다면 지난 2일 기장군, 6월 24일 부산진구 화재 참사를 막을 수도 있었다고 지적한다. 하지만 홍보 부족으로 알려지지 않은 제도, 집 근처에 없는 24시간 돌봄센터, 매칭을 장담할 수 없는 아이돌보미 등을 이유로 이들에게 국가의 보육 체계는 닿지 않았던 것으로 보인다.

부산연구원 이예진 박사는 “부모들이 돈이나 시간 등 여건에 관계없이 보편적으로 아이를 맡길 수 있도록 공공 돌봄 시스템에 대한 대대적인 점검이 꼭 필요하다”고 말했다.

# 실시간핫뉴스

가장 많이 본 뉴스

- 사회

- 스포츠

- 연예

- 정치

- 경제

- 문화·라이프

![[포토뉴스] 일주일 앞 다가온 추석](/nas/wcms/wcms_data/photos/2021/09/12/2021091219440255138_m.jpg)