공영방송 KBS, 종이호랑이로 전락한 이유

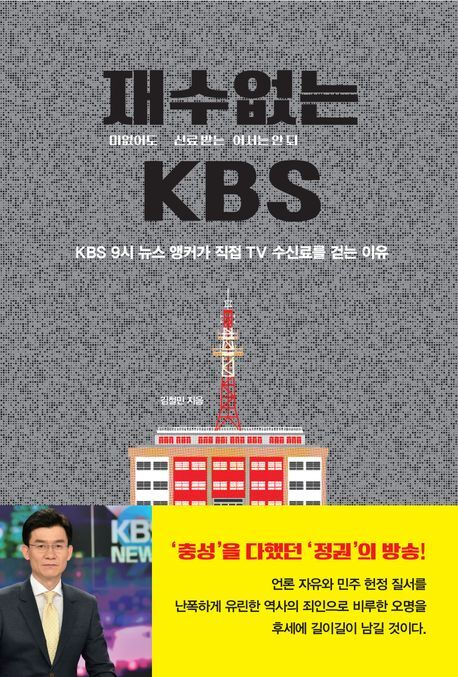

■재·수·없·는 KBS/김철민

9시 뉴스 메인 앵커였던 저자

카메라맨·PD·기자 등 전문인력

윤석열 정권 출범 후 강제 발령

수신료국서 일하며 느낀 사연

김효정 기자 teresa@busan.com | 2025-07-24 15:44:18

1994년 KBS 공채로 입사해 30년 넘게 방송기자로 외길을 걸었고 9시 뉴스 메인 앵커를 비롯해 다수의 시사 프로그램의 메인 진행자를 맡았던 김철민. 그는 한국 현대사 격동의 현장에서 가장 치열하게 생방송을 진행하며 시청자들에게 공영방송의 존재 이유를 증명하는 데 온 힘을 다했다.

그러나 윤석열 정권 출범 이후 낙하산 인사로 KBS에 입성한 박민 전 사장에 의해 KBS 수신료국 사업지사로 강제 발령돼 수신료 징수 업무를 맡게 된다. 사실 김철민 앵커뿐만 아니라 전임 정권, 전임 사장 시절 주요 직책을 담당했던 보직자들과 방송 진행자, 기자, PD, 아나운서, 카메라맨 등 방송 제작 전문가 200여 명이 하루아침에 수신료국으로 밀려난다.

사실 방송가에선 오랫동안 KBS뉴스는 넘기 힘든 벽이었다. 기자 숫자가 다른 언론사들보다 훨씬 많았고, 훈련도 잘돼 있어 월등한 취재력을 바탕으로 대형 특종도 많이 했다. 탐사 보도의 질이 높았고, 특히 재난 방송에선 압도적인 능력을 보여줬다. 수준 높은 다큐멘터리와 스케일 큰 역사 드라마, 친근한 교양과 예능 프로그램은 공영방송 KBS의 상징이었다. 국민의 방송이라는 KBS의 자부심은 대단했다.

난공불락의 성이었던 KBS가 지금은 종이호랑이로 전락했다. 공영방송을 전리품으로 여긴 윤석열 정권은 ‘수신료 분리 징수’라는 무기로 KBS를 협박했고, 구성원들은 힘없이 무릎을 꿇었다. 대통령의 술친구, 디올백을 끝까지 ‘파우치’로 불렀던 아첨꾼이 연달아 KBS에 낙하산 사장으로 투입되며 KBS는 처참하게 무너졌다. 능력 있고 기개 있는 언론인들은 마이크와 카메라를 빼앗긴 채 좌천되고 유배돼 뿔뿔이 흩어졌다.

1980년에 컬러TV가 본격 도입되면서 한 달 2500원으로 수신료가 책정되었고 45년째 동결돼 있다. 1994년부터 TV 수상기를 소지한 사람은 전기요금과 합산하는 방식으로 통합 징수했다. 헌법재판소는 수신료는 공영방송 사업의 특정한 공익사업의 소요 경비를 충당하기 위한 것으로 준조세 성격임을 인정했다. 대법원도 전기요금 통합 고지라는 수신료 징수 방식이 적법하다고 판결했다.

하지만 윤석열 정권은 KBS의 목줄인 재원 문제를 잡고, KBS를 흔들어보겠다는 생각으로 시청료 분리 징수를 밀어붙였다. 폭증한 수신료 징수 업무를 해결하느라 또 엄청난 예산이 들어갔다. KBS 방송의 질은 하락했고, 정권의 입맛에 맞는 뉴스와 시사 프로그램은 시청자를 떠나게 했다. 저자는 수신료국에서 KBS방송은 보고 싶지 않다며 수신료를 거부하는 국민들과 매일 싸워야 했다. 붕어빵 몇 개에 해당하는 금액, 스타벅스 커피 한 잔 값도 되지 않지만, 국민은 그마저도 KBS를 위해 쓰고 싶지 않은 듯했다.

책 <재(미 없어도)·수(신료 받는)·없(어서는 안 되)·는 KBS>에는 국민의 신뢰를 잃어버린 공영방송 언론인의 처참한 반성이자 진심 어린 호소가 담겼다. 수신료국에서 남는 시간을 엄청난 독서량으로 메꾼 저자는 에피소드마다 문학 작품을 연결해 작품 속 대화를 통해 독자들이 흥미를 느끼고, 자신의 주장에 공감하게 만든다.

저자는 수신료국에서 민원인들과 부대끼며 사는 삶을 통해 자신의 기자 인생을 다시 돌아본다. 어쩌면 부지불식간 놓치고 살아왔을지도 모를 의미, 부끄러운 기자 인생에 뒤늦은 반성문을 쓸 기회가 주어진 것 같다고 표현한다. 비상계엄이 선포되고, 내란이 벌어지고 나서야 우리는 민주주의 소중함을 비로소 깨달았고 당연히 누리며 지나치는 일상의 평범함에 대해 그 소중함을 다시 깨닫게 되었다는 말로 책을 마무리한다. 김철민 지음/다반/256쪽/1만 8800원.

# 실시간핫뉴스

가장 많이 본 뉴스

- 사회

- 스포츠

- 연예

- 정치

- 경제

- 문화·라이프

![[포토뉴스] 일주일 앞 다가온 추석](/nas/wcms/wcms_data/photos/2021/09/12/2021091219440255138_m.jpg)