수명 다해 멈춘 원전 쌓여 가는데 해체 속도는 거북이걸음

영구 정지 원전 해체율 11% 불과

철거에 복원까지 지난한 과정 탓

김백상 기자 k103@busan.com | 2025-08-12 19:36:00

미국 펜실베이니아주의 색스턴 원자력 발전소를 해체하는 장면. 지금까지 지어진 원전 중 실제 해체된 원전은 3.8%에 불과하다. 부산일보DB

미국 펜실베이니아주의 색스턴 원자력 발전소를 해체하는 장면. 지금까지 지어진 원전 중 실제 해체된 원전은 3.8%에 불과하다. 부산일보DB

IAEA(국제원자력기구)는 원전 해체 작업을 “계획·실행이 기술적·비기술적 측면을 모두 포함하는 복잡한 다층적 과정”이라고 설명한다. 쉽게 표현하면, 고려해야 할 것이 많은 어려운 작업이라는 거다. 그래서 수명을 다해 멈춘 원전은 많아도, 해체를 완성한 사례는 드물다.

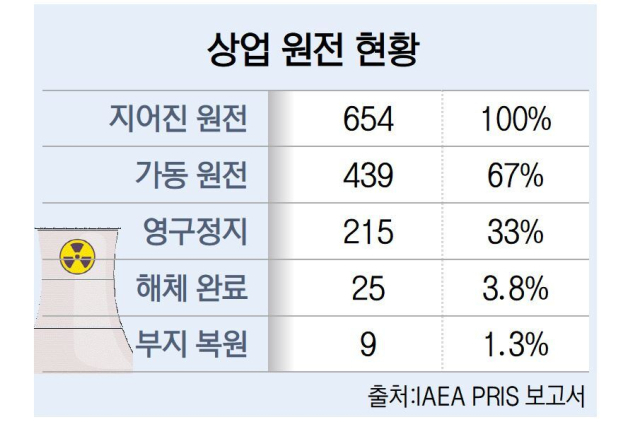

30일 IAEA에 따르면 지난달 기준 1956년 영국 칼더 홀 원전을 시작으로 지금까지 654기의 상업 원전이 지어져, 215기가 영구 정지됐다. 이 중 25기만이 해체를 완료했다. 전체의 3분의 1이 완전히 멈췄지만, 그중 11%만이 해체된 것이다. 전체 원전으로 보면 3.8%만 해체를 마무리했다. 멈추는 원전은 쌓이고 있지만, 해체 속도는 이를 따라잡지 못하는 모양새다.

원전 해체는 착공 자체가 늦다. 착공 시기에 따라 ‘즉시’와 ‘지연’ 해체로 나뉘는데, 즉시 해체도 보통 영구 정지 뒤 5~10년이 지나 착공한다. 해체 계획 수립, 승인 등 각종 행정 절차를 거쳐야 하고, 피폭 위험 부담을 덜기 위해 착공을 서두르지 않는 측면도 있다.

지연 해체는 영구 정지 뒤 수십 년 이상 흘러 해체가 이뤄진다. 방사선 자연 감소를 통한 안정성 확보, 재정 문제, 기술 미비 등이 이유이다. 흑연감속 원자로가 대표적이다. 원전 특성상 해체에 따른 위험 부담이 커, 최대한 해체를 미루는 게 이득이라고 판단하는 경우가 많다. 영국에선 2015년까지 흑연감속형 원자로 26기가 영구정지됐지만, 중간 단계까지 해체를 하고 80~100년간 작업을 중지하기로 결정을 내렸다.

해체 공정은 △제염 △해체 △폐기물 처리 △부지 복원 4가지로 구분한다. 본격적인 해체가 시작되면, 우선 원자로 내 연료를 외부 시설로 옮긴다. 이후 원자로와 주변 설비에 축적된 방사성 물질을 제거하는 ‘제염’ 작업이 이루어진다. 방사선 준위를 낮추는 작업이다. 그다음 원자로 압력용기·증기발생기·배관 등 주요 방사성 구조물을 절단하고 철거한다. 이 과정에서 나오는 ‘폐기물’은 고준위, 중·저준위로 분류해 적절히 처리하고 이송한다.

설비를 뜯어내는 것보다, 제염과 폐기물 처리 등에 더 많은 비용과 공정이 투입된다. 통상 원전을 짓는 데 5~7년 정도이지만, 해체엔 10~15년이 걸리는 것도 이런 추가 공정 때문이다.

철거가 끝이 아니다. 부지를 ‘복원’해야 하는데, 이 작업이 더 어렵다. 지금까지 25기의 원전이 해체됐지만, 토양 복원까지 완전히 마쳐 모든 규제가 해제된 사례는 9기에 불과하다. 그 중에서도 사용후핵연료 등을 완전히 외부로 옮긴 경우는 더 적다. 해체가 끝나도 땅까지 온전히 돌아오는 건 매우 드문 경우다.

# 실시간핫뉴스

가장 많이 본 뉴스

- 사회

- 스포츠

- 연예

- 정치

- 경제

- 문화·라이프

![[포토뉴스] 일주일 앞 다가온 추석](/nas/wcms/wcms_data/photos/2021/09/12/2021091219440255138_m.jpg)