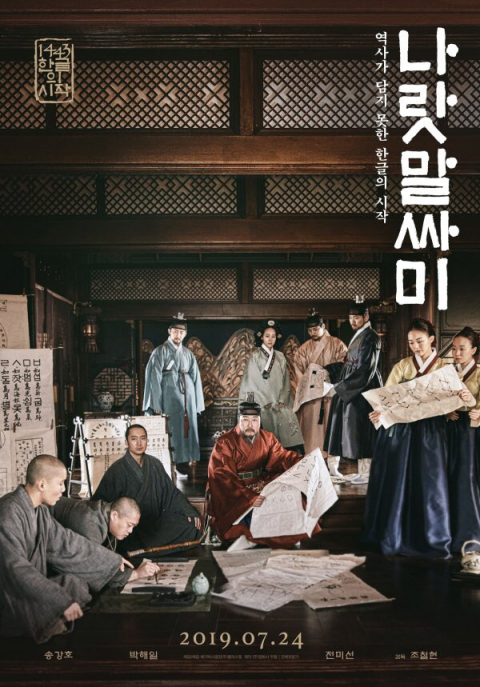

저작권 논란을 극복하고 예정대로 24일 개봉한 영화 '나랏말싸미'가 이번엔 관람객의 혹평을 마주하고 있다.

'나랏말싸미'는 훈민정음 창제에 세종대왕이 아닌 불교승려 신미(信眉·1403~1480)가 주도적 역할을 했다는 내용이다. 세종대왕이 단독으로, 혹은 집현전 학자들과 공동으로 한글을 창제했다는 정설을 부정하는 셈이다.

실제로 신미가 훈민정음을 창제했다는 가설은 신빙성이 낮다. 불교계는 훈민정음 신미창제설의 근거로 1435년 한글과 한자로 된 불교 고서 '원각선종석보'가 신미에 의해 출간된 것을 꼽는다. 1443년 창제된 훈민정음보다 8년 앞선 시기에 이미 한글을 사용했다는 것이다.

하지만 원각선종석보가 위작이라는 지적은 수차례 제기된 바 있다. 복사본의 서체가 당시 시대와 맞지 않고, 위작 과정에서 벌어진 것으로 보이는 오기와 탈자 등 실수가 곳곳에서 발견됐다. 특히 세종대왕 당시 책이라면 '권제1' '권1' 등으로 표기해야 하는데, 원각선종석보 복사본에는 '제1권'이라는 현대식 어법이 사용됐다.

훈민정음 해례본에서도 한글 창제자는 세종대왕으로 명시되어 있으며, 조선왕조실록에 따르면 세종대왕은 훈민정음 반포년도인 1446년에야 신미의 이름을 알게 됐다.

'나랏말싸미'가 이러한 역사적 사실과 정황에도 불구하고 무리한 고증을 시도한 것은 신미창제설을 믿는 불교 신자 조철현 감독의 신념이 작용했기 때문인 것으로 보인다. 조 감독은 개봉을 앞두고 불교방송에 출연, 신미대사에 대해 "세종대왕과 나란히 세워도 될 정도의 위인"이라는 취지의 주장을 펼친 바 있다.

그는 신미가 언애의 천재였으며, 한글 창제에서 신미의 역할이 알려지지 않은 이유에 대해서 "유교의 나라 조선에서 국왕이 불교의 승려와 문자를 창제하는 작업을 했기 때문에 비밀리에 할 수밖에 없었다"고 말했다. 그러면서 "('나랏말싸미'는) 그런 설정을 전체적인 드라마로 풀어보는 영화"라고 설명했다.

그래서일까. 영화 '나랏말싸미'에서 세종대왕은 완벽한 군주로 그려지지 않는다. 쉬운 글자의 필요성을 인식하는 애민 정신이 강한 왕이지만, 늙고 병들어가는 모습에 조급함을 보이기도 한다.

일반적인 사극톤이 아닌 현대식 말투를 사용하는 송강호의 연기는 세종의 인간적인 면모를 잘 전달하기는 하지만, 동시에 세종의 근엄함이라고는 찾아볼 수 없게끔 한다.

반면 신미는 승려의 신분에도 세종대왕에게 우유부단하다고 호통을 치는가 하면, 고심 끝에 문득 영감을 얻어 한글을 창제해내는 천재로 그려진다.

영화는 어디까지나 픽션이고 가설일 뿐임을 밝히지만, 무리한 설정과 연출에 관객들이 분노했다. 이날 개봉한 '나랏말싸미'는 거친 혹평을 받고 있다. 포털사이트 '나랏말싸미' 평점란에는 10점 만점에 1점을 남기는 누리꾼이 쏟아지고 있다.

"역사왜곡을 당당하게 한다" "영화라고 봐주기엔 심각한 역사 훼손" "세종대왕 업적을 도둑질했다" "허무맹랑한 판타지를 사실인 양 만들다니" 등 비판적인 평점이 절대적이다.

씨네21 박평식 평론가는 5점을 부여하며 "집념과 무리수, 주객전도"라는 평으로 일갈했다.

CGV 실관람객 만족도를 나타내는 골든에그 지수는 91%로 대체로 만족스럽다는 분위기지만, 비판적인 관람평이 많은 공감을 얻고 있다.

한 누리꾼은 "신미대사 창제설을 사실인 마냥 묘사한 것도 아쉽고 세종을 너무 힘없는 왕으로 묘사해 실망"이라는 평으로 수십개의 추천을 받았다.

이어 "아무리 영화라도 조선시대에 임금 앞에서 예의없게 행동하는 것이 전혀 몰입이 되지 않는다" "영화라 역사왜곡이 있을 수 있다해도 도를 넘었다. 아예 신미가 한글을 창제했다고 주장한다" 등 비평이 공감을 얻었다.

다큐멘터리 같은 호흡으로 진행되는 탓에 관객은 자칫 역사적 사실로 받아들이기 쉽다. "새로운 사실을 알게 됐다"는 평도 적지 않게 발견할 수 있다. 그러나 전반적으로 무겁고 단조로워 '지루하다'는 혹평이 쏟아졌다.

영화진흥위원회 영화관입장권통합전산망에 따르면 이날 오후 3시 현재 '나랏말싸미' 실시간 예매율은 18.3%로, '라이온킹'(24.6%)에 이어 2위를 차지하고 있다.

누적 관객수는 2만명에 머물렀지만 예매관객수는 6만7천명을 넘어섰다.

'나랏말싸미' 총 제작비는 130억원으로, 손익분기점은 350만명이다.

조경건 부산닷컴 기자 pressjkk@busan.com

# 실시간핫뉴스

가장 많이 본 뉴스

- 사회

- 스포츠

- 연예

- 정치

- 경제

- 문화·라이프

![[포토뉴스] 일주일 앞 다가온 추석](/nas/wcms/wcms_data/photos/2021/09/12/2021091219440255138_m.jpg)