전통적으로 관객들이 영화를 소비하는 창구는 극장이었다. 극장 개봉용 영화는 ‘홀드백’(극장 외 플랫폼 공개 유예기간)을 둔 뒤 OTT(온라인 동영상 서비스), IPTV(인터넷TV), 지상파, 케이블 방송 등 부가 판권 시장에 유통된다. 이 과정에서 얻은 극장 수익을 제작·배급사가 나눈다. 특히 극장은 입장권 가격의 3%를 영화발전기금으로 징수하는 유일한 유통 채널이다.

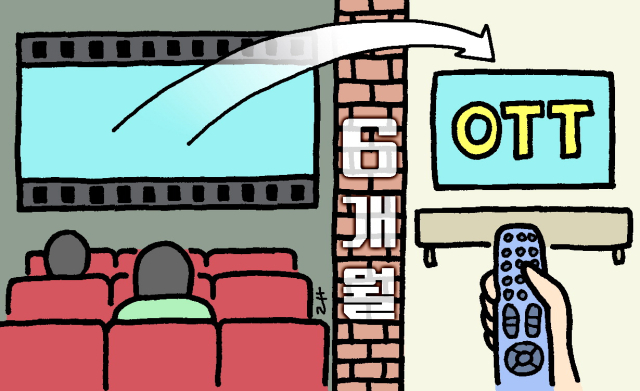

그동안 홀드백은 법이나 제도에 따라 정해지는 것이 아니라 배급사와 OTT 등 플랫폼 간의 계약으로 자율적으로 조율돼 왔다. 보통 6개월에서 1년 정도의 기간이 유지돼 극장만의 독점 상영 기간을 보장했지만, 코로나 팬데믹으로 상황이 급변했다. 사회적 거리 두기로 인해 극장이 문을 닫거나 관객이 급감하자 영화계는 OTT와 직행 계약을 늘렸다. 이 과정에서 홀드백 기간은 급격하게 단축됐다. 송강호 주연의 ‘1승’은 개봉 20일 만에, 봉준호 감독의 ‘미키17’은 개봉 한 달 만에 OTT와 IPTV에 풀렸다. 조금만 기다리면 영화가 OTT에 공개되니 극장을 찾을 필요가 없는 것이다. 홀드백 관행 붕괴가 영화계 장기 불황의 한 요인으로 꼽히는 이유다.

임오경 더불어민주당 의원이 최근 ‘홀드백 6개월’ 의무화를 골자로 한 ‘영화 및 비디오물의 진흥에 관한 법률’ 개정안을 대표 발의했다. 법안에 따르면 극장 개봉작은 극장 상영 종료 후 6개월이 지나야 OTT에서 방영할 수 있다. ‘홀드백 법제화’는 극장의 급격한 쇠퇴를 막는 안전장치가 될 수 있다. 투자, 제작, 배급, 상영, 재투자로 이어지는 영화계 사이클에서 극장의 수익이 클수록 투자도 활성화되기 때문이다. 반면, 홀드백 6개월을 두고 소비자의 선택권을 제한한다는 관객의 부정적 인식과 극장, 제작사, 배급사 등 엇갈린 이해를 조율해야 하는 등 과제도 만만치 않다. 제작사나 배급사 입장에서는 흥행에 실패한 작품이 6개월 동안 다른 유통 창구에서 수익을 내지 못하면, 새 프로젝트 기획과 제작에 차질을 빚을 수도 있다. 획일적인 규제보다는 작품의 규모와 장르에 따라 홀드백 기간을 유연하게 설계해야 한다는 지적도 나온다.

제30회 부산국제영화제 행사의 하나로 지난 21일 열린 ‘포럼 비프’에서 한국 영화와 영화 산업 위기 극복 방안에 관한 토론이 펼쳐졌다. 결론은 ‘영화관이 관객에게 새 경험을 제공하고, 관객의 눈높이를 충족하는 양질의 콘텐츠를 제작하는 것’이었다. 결국 영화와 영화관이 잘하는 영역에 집중하는 것이 중요하다는 말이다.

김상훈 논설위원 neato@busan.com

# 실시간핫뉴스

가장 많이 본 뉴스

- 사회

- 스포츠

- 연예

- 정치

- 경제

- 문화·라이프

![[포토뉴스] 일주일 앞 다가온 추석](/nas/wcms/wcms_data/photos/2021/09/12/2021091219440255138_m.jpg)