장례 치를 권리도, 애도할 자유도 없는 그들

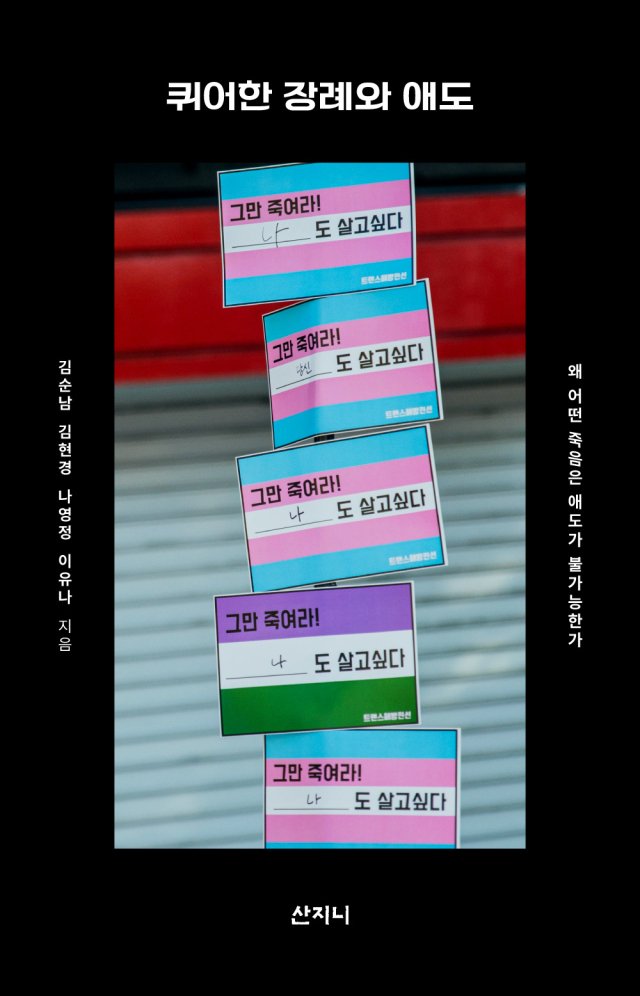

■퀴어한 장례와 애도/김순남 외 3인

혈연의 법적 가족에게만 주어지는 장례 권한

성소수자는 반려자의 죽음에 철저히 소외돼

슬픔도 토로하지 못하고 홀로 고통 감내할 뿐

한국 사회의 뿌리 깊은 차별적 제도 개선해야

김효정 기자 teresa@busan.com | 2025-09-07 09:00:00

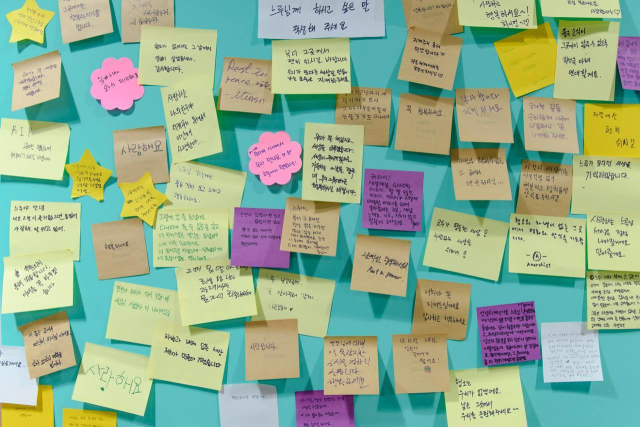

청소년이자 트렌스젠더, 장애인, 소수자 연대 활동가였던 케이시느루모모의 추모식. 다른 세상을 염원하는 메시지가 붙었다. 산지니 제공

청소년이자 트렌스젠더, 장애인, 소수자 연대 활동가였던 케이시느루모모의 추모식. 다른 세상을 염원하는 메시지가 붙었다. 산지니 제공

“왜 어떤 죽음은 애도조차 불가능한가?”

대부분 ‘모든 인간은 죽음 앞에 평등하다’라고 생각한다. 신분, 권력, 부와 상관없이 모든 인간은 죽음을 맞고 죽음 후 모두가 동등해진다는 말이다. 그런데 앞서 던진 질문을 살펴보자. 이 문장은 죽음과 애도에 불평등이 있다는 뜻으로 들린다. 가족구성원연구소 공동 대표와 활동가들이 쓴 <퀴어한 장례와 애도>는 바로 이 질문에 관한 답을 찾고 있다.

한국 사회에는 혈연으로 맺어진 법적 가족에게만 삶과 죽음에 관련한 법적·제도적·문화적 가치들이 작동한다. 출산-양육-돌봄-죽음으로 이어지는 생애 전 과정에 있어 법적 가족만 일차적인 권리와 책임을 부여하는 시스템을 유지해 왔다. 한 사람의 죽음 이후 모든 권리가 대부분 혼인 또는 혈연으로 맺어진 가족에게 자동으로 위임되기 때문에 장례 과정과 이후 정리 절차가 당사자의 바람과 완전히 다르게 진행되기도 한다. 대표적인 경우가 성소수자라는 이유로, 장애가 있다는 이유로, 사회적으로 낙인찍힌 질병을 가지고 있다는 이유로, 혹은 사연이 있어 법적 가족과 단절한 채 살아가는 사람이다.

사회가 다변화되며 혈연으로 맺어진 관계를 넘어 다양한 사연과 환경으로 맺어진 이들을 이제 우리는 가족으로 인정하는 분위기이다. 그러나 죽음 이후 장례 진행과 애도는 철저히 법적 가족에게만 부여되는 권리이다. 실제 고인과 삶을 함께 보낸 ‘진짜’ 가족은 장례 과정에서 타인으로 배제되는 게 현실이다.

저자들은 20대부터 50대까지 다양한 연령대의 사람들을 직접 만났다. 법적 가족은 아니지만, 자신에게 중요한 파트너, 친구, 동료 등 ‘진짜 가족’을 아프게 떠나보낸 이들이다.

호연은 파트너를 2013년 만나 2016년까지 함께했고, 아파서 병원에 간 지 몇 개월 만에 파트너가 죽는다. 자신의 정체성과 서로의 관계를 아는 가까운 지인이 없어 호연은 주변에 슬픔을 토로하지 못하고 오롯이 혼자서 감내했다. 그 상황이 너무 고통스러워 지금도 아픔이 느껴진다.

지민은 사진 한 장 없이 빈소조차 차려지지 않은 장례식장 한켠에 우두커니 앉아 있었던 경험을 토로한다. 지민은 우리에게 장례를 치를 권한이 있었다면, 저렇게 빈소도 없이 저렴한 장례용품으로 고인을 추모하지 않았을 거라고 생각했다. 그렇게 보낸 것이 두고 두고 한으로 남았다.

파트너가 장례나 애도의 자리에 참석하는 것조차 막기도 한다. 유족은 고인이 성소수자였다는 걸 들키고 싶지 않기 때문이다. 파트너는 이 사람과 살았던 중요한 시간이 모두 사라지는 것 같다고 느꼈다.

부부처럼 사는 퀴어 커플은 경제적, 정신적인 돌봄을 주고받는다. 그러나 사망과 동시에 함께 살아온 관계는 지워지고, 고인의 유품과 재산도 당연히 법적 가족에게 귀속된다.

재희는 대학에서 처음 만난 이후 줄곧 같이 생활했고, 파트너가 아프기 시작하며 경제적인 부담과 병간호도 오롯이 책임졌다. 파트너의 법적 가족도 돌봄과 병원 치료는 재희가 알아서 해결하라고 일임했다. 파트너가 죽자 가족은 재희에게 당장 방에서 나가고 휴대폰, 노트북도 돌려달라고 요구했다. 재희는 도둑처럼 그 집에 몰래 들어가 함께 키우던 고양이와 추억이 담긴 사진을 겨우 가져올 수 있었다.

한국 사회에서 장례는 애도의 공간이라기보다 ‘친족’을 단위로 한 가산 승계의 절차로 인식된다. 법적 가족이 아닌 사람이 가족 대신 장례를 주관한다는 것은 ‘재산을 노리는 사람’이라는 의미로 통용되기도 한다. 고인의 죽음 앞에서 고인이 남긴 재산을 누가 가질 권리가 있는가는 정치적이고 사회적인 문제이기 때문에 우리는 대안을 생각해야 한다.

모든 것을 파트너에게 일임한다고 유언장에 썼지만, 법적인 절차로 들어가면 그것조차 의미가 없다. 결국 법적 가족에게 연락하고 그들이 허락해야 시신 인도를 받을 수 있고 장례 절차를 진행할 수 있다. 원가족의 선의 없이는 애도조차 허락되지 않는 것이다.

책의 마지막 장은 이 같은 차별에 대한 퀴어 커뮤니티의 저항과 노력을 소개하고 있으며 법적, 제도적인 변화를 요구한다. 궁극적으로 나답게 죽는 것과 고인이 원하는 방식으로 장례가 진행되기 위해선 사후자기결정권이 보장되어야 한다. 김순남·김현경·나영정·이유나 지음/산지니/240쪽/2만 원.

# 실시간핫뉴스

가장 많이 본 뉴스

- 사회

- 스포츠

- 연예

- 정치

- 경제

- 문화·라이프

![[포토뉴스] 일주일 앞 다가온 추석](/nas/wcms/wcms_data/photos/2021/09/12/2021091219440255138_m.jpg)